ISSN: 3091-1540

Vol. 3, Núm. 2 | Julio – Diciembre 2025 | e2025023

DOI: https://doi.org/10.70171/k2v46g71

Análisis y Proyección de Deforestación en el Bosque Jamanxim Usando Segmentación Satelital y Modelo Logístico con Euler Mejorado

Analysis and Projection of Deforestation in the Jamanxim Forest Using Satellite Segmentation and an Improved Euler Logistic Model

William Alfredo Jiménez-Gomez1*

https://orcid.org/0000-0003-0795-6059

Alejandra Moreno-Rojas1

https://orcid.org/0009-0001-5378-8044

1 Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia

Recibido: 1 de agosto de 2025. Aceptado: 14 de septiembre de 2025. Publicado en línea: 30 de septiembre de 2025.

*Autor de correspondencia: [email protected]

Resumen

Justificación: la deforestación en la Amazonía brasileña es un problema critico que requiere métodos cuantitativos y predictivos para su monitoreo y control. El Bosque Nacional Jamanxim, como área de interés, necesita evaluaciones precisas con tecnología satelital y modelos matemáticos. Objetivo: analizar y proyectar la deforestación en Jamanxim mediante imágenes satelitales y un modelo logístico con Euler mejorado. Metodología: se procesaron imágenes (2000-2019) usando segmentación HSV (umbralización y morfología matemática) para identificar zonas deforestadas. El área afectada se cuantificó en km², se implementó un modelo logístico resuelto con el método Euler mejorado para proyectar 10 años de deforestación, usando Python/Google Colab; las imágenes satelitales empleadas fueron tomadas del observatorio de la Tierra de la NASA (NASA Earth Observatory, s.f.), lo que garantiza una fuente confiable y de acceso abierto. Esta combinación metodológica, aunque aún con márgenes de error, ofrece una base útil para la toma de decisiones orientadas a la conservación forestal. Resultados: se confirmó una expansión sostenida, con el aumento de áreas taladas progresivamente. El modelo logístico proyectó crecimiento continuo, aunque con un límite teórico. Conclusión: la combinación de visión artificial y modelado matemático ofrece una herramienta viable para el monitoreo ambiental. Los resultados destacan la urgencia de intervenciones de conservación y la utilidad de esta metodología para la toma de decisiones.

Palabras clave: deforestación, modelo logístico, procesamiento de imágenes, segmentación satelital.

Abstract

Justification: deforestation in the Brazilian Amazon is a critical problem that requires quantitative and predictive methods for monitoring and control. The Jamanxim National Forest, as an area of interest, needs accurate assessments using satellite technology and mathematical models. Objective: to analyze and project deforestation in Jamanxim using satellite images and an improved Euler logistic model. Methodology: images (2000-2019) were processed using HSV segmentation (thresholding and mathematical morphology) to identify deforested areas. The affected area was quantified in km², and a logistic model solved with the improved Euler method was implemented to project 10 years of deforestation, using Python/Google Colab; the satellite images used were taken from NASA Earth Observatory (NASA Earth Observatory, n.d.), which guarantees a reliable and open-access source. This methodological combination, although still with margins of error, provides a useful basis for decision-making aimed at forest conservation. Results: sustained expansion was confirmed, with a progressive increase in deforested areas. The logistic model projected continuous growth, albeit with a theoretical limit. Conclusion: the combination of computer vision and mathematical modeling offers a viable tool for environmental monitoring. The results highlight the urgency of conservation interventions and the usefulness of this methodology for decision-making.

Keywords: deforestation, logistic model, image processing, satellite segmentation.

Cita: Jiménez-Gomez, W. A., & Moreno-Rojas, A. (2025). Análisis y Proyección de Deforestación en el Bosque Jamanxim Usando Segmentación Satelital y Modelo Logístico con Euler Mejorado. Erevna Research Reports, 3(2), e2025023. https://doi.org/10.70171/k2v46g71

Esta obra está sujeta a una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

INTRODUCCIÓN

Analizar la deforestación en zonas críticas como la Amazonía no es tarea sencilla. Se necesitan enfoques que combinen tecnología visual con herramientas matemáticas capaces de anticipar tendencias futuras. Este estudio se centra en el Bosque Nacional Jamanxim, ubicado en Brasil, aplicando tanto procesamiento digital de imágenes como modelado diferencial para estimar la evolución de la deforestación en una proyección de diez años.

El proceso comenzó con la revisión de un documento clave del NASA Earth Observatory titulado Making sense of Amazon deforestation patterns (s.f.). que permitió identificar las imágenes satelitales más relevantes; estas estaban en formato GIF, por lo cual se convirtieron a PNG para poder trabajar con cada fotograma por separado. Finalmente, se eligen dos imágenes representativas: una del año 2000 y otra del 2019.

Para el análisis de las imágenes satelitales, se aplicaron técnicas de procesamiento digital que permitieron identificar y cuantificar las áreas deforestadas. Tras un tratamiento de las imágenes para resaltar las zonas de interés, se calcularon las superficies afectadas mediante conteo de píxeles y conversión a unidades de área. Estos valores de deforestación histórica sirvieron como base para un modelo matemático de crecimiento limitado, el cual permitió proyectar la tendencia de pérdida forestal para los próximos diez años mediante métodos numéricos de predicción.

El estudio de la deforestación en el Bosque Nacional Jamanxim es relevante por su papel en la conservación de la biodiversidad y la estabilidad del clima global; la zona es afectada por la minería, la expansión agropecuaria y la apertura de vías (Ferrante & Fearnside, 2019).

Lo que ocurre en Jamanxim no solo tiene impacto a nivel local —sobre ecosistemas y especies específicas— sino que también repercute en el equilibrio de los ciclos hidrológicos regionales y en las emisiones de carbono a nivel global (MapBiomas, 2023). Es decir, lo que se pierde allí no se queda solo allí. Por otro lado, investigaciones recientes señalan que las transformaciones en el uso del suelo en esta área están muy ligadas a conflictos por el territorio y a políticas públicas cada vez más permisivas en materia ambiental (Silva Junior et al., 2021). Todo esto hace que el seguimiento de lo que ocurre en Jamanxim no sea solo una cuestión técnica o académica, sino también un asunto de responsabilidad ética y colectiva.

Para contextualizar y establecer el estado del arte en monitoreo forestal, se realiza una revisión crítica de la literatura reciente. Esto permite identificar los avances tecnológicos y metodológicos más significativos en la materia, donde se destaca la mejora en el monitoreo de la deforestación mediante la integración de sensores remotos, el procesamiento de imágenes y algoritmos de inteligencia artificial.

El objetivo de esta investigación es estimar la evolución de la deforestación en el Bosque Nacional Jamanxim para los próximos diez años. Para ello, se propone una metodología que integra el procesamiento digital de imágenes satelitales con modelado matemático predictivo, utilizando como base el análisis de series de tiempo derivadas de imágenes de satélite. Tras el análisis de investigaciones y desarrollos recientes, se identificó un conjunto de herramientas y enfoques metodológicos pertinentes para estos fines. La selección para este estudio incluye técnicas de segmentación, modelos predictivos y recursos de procesamiento digital que, además de ser técnicamente viables, han demostrado buenos niveles de precisión en contextos similares.

METODOLOGÍA

Este trabajo se apoya en dos ejes teóricos fundamentales. Por un lado, están las técnicas de procesamiento digital de imágenes, especialmente aquellas orientadas al análisis de cambios en la cobertura forestal, que han demostrado ser bastante útiles en contextos ambientales. Y por otro, se retoman los modelos diferenciales de crecimiento poblacional, con énfasis en el modelo logístico. Este último fue abordado desde una perspectiva numérica, aplicando el método de Euler mejorado para su resolución.

Procesamiento de Imágenes Digitales para Análisis de Deforestación

Uno de los pilares técnicos en el progreso del monitoreo y análisis de la cobertura forestal y deforestación a través del uso de tecnologías de sensores remotos ha sido el uso de sensores ópticos multiespectrales, como los integrados en los satélites Landsat 8 y Sentinel-2. Estos dispositivos capturan información en rangos que van desde el espectro visible hasta el infrarrojo cercano y térmico, estas imágenes permiten clasificar digitalmente la vegetación y detectar áreas deforestadas con alta precisión, empleando algoritmos avanzados de análisis espectral y machine learning (Puerta, Iannacone, Reátegui, 2023), lo cual permite aplicar índices como el NDVI y el SAVI para evaluar la salud y extensión de la vegetación a lo largo del tiempo (Procesamiento de imágenes satelitales, 2024; Ultralytics, 2025). A esto se suman los sensores SAR (radar de apertura sintética), que ofrecen una ventaja significativa: pueden operar incluso bajo nubosidad densa o durante la noche, algo particularmente útil en regiones tropicales donde las condiciones climáticas suelen dificultar la observación (GIS and Beers, 2024).

Para optimizar la calidad de las imágenes satelitales, se han desarrollado técnicas como el pansharpening y la fusión espectral, que permiten mejorar simultáneamente la resolución espacial y espectral. Una vez aplicadas, estas correcciones y técnicas de fusión mejoran la nitidez de las imágenes, lo que facilita la detección de la deforestación. Esto es crucial para aplicar correcciones radiométricas y geométricas. Este tipo de corrección es especialmente importante cuando se trabaja bajo estándares nacionales o internacionales de monitoreo (UNFCCC REDD+, 2024).

En el procesamiento automatizado, los avances del aprendizaje profundo han sido decisivos. Las redes neuronales convolucionales (CNN) superan el 97% de precisión en clasificación forestal (Tapia Catacora, 2024), mientras que modelos como U-Net han alcanzado más del 98% en la Amazonía para la segmentación a nivel de píxel. YOLOv5 ha sido adaptado para identificar deforestación en tiempo real en imágenes satelitales (Ultralytics, 2025). Arquitecturas híbridas como DSNUNet integran imágenes ópticas y de radar para enfrentar condiciones atmosféricas adversas (MDPI, 2024). El transfer learning ha reducido la necesidad de grandes datos de entrenamiento, siendo clave en estudios locales con alta precisión (UAO, 2024). Finalmente, plataformas como Global Forest Watch, PRODES/DETER (Brasil) o PlanetForest Monitoring representan un esfuerzo consolidado con IA y computación en la nube para generar alertas tempranas y visualizaciones (World Resources Institute, 2025; Planet Labs, 2024).

Por lo que, para analizar la cobertura terrestre, un paso fundamental es resaltar ciertas características de las imágenes satelitales. Una técnica común es cambiar el espacio de color de RGB a HSV (matiz, saturación y valor), ya que el canal H permite distinguir entre las tonalidades verdes de la vegetación y los tonos marrones o rojizos de las áreas deforestadas, mientras que los canales S y V facilitan el ajuste de contraste e intensidad (González & Woods, 2018).

Luego, para aislar y cuantificar las áreas de interés, se definieron umbrales específicos en los canales HSV que permitieron generar máscaras binarias, donde los píxeles toman dos valores: blanco (255) para las zonas deforestadas y negro (0) para el resto, el cual, mediante un factor de conversión, se transformó en una métrica de área en kilómetros cuadrados. Esta binarización simplifica la imagen, facilita el conteo automático de píxeles y la identificación de regiones. A diferencia de las imágenes multicanal, las binarias reducen la carga computacional y hacen más directa la comparación temporal, lo cual es útil para detectar patrones y alimentar modelos predictivos con información discreta y clara.

La representación metodológica se basa en un análisis supervisado que utiliza rangos específicos para delimitar áreas de interés. La binarización sirve como un puente entre lo visual y lo cuantitativo, permitiendo una medición precisa del fenómeno. Esta estrategia es eficiente y práctica para trabajar con series de imágenes satelitales. Para mejorar la visibilidad de las zonas deforestadas, se aplicaron transformaciones de intensidad y operadores morfológicos como la apertura y el cierre para afinar bordes y reducir ruido (González & Woods, 2018), lo que a veces requirió múltiples iteraciones.

Modelado Diferencial Logístico y Método de Euler Mejorado

El comportamiento de la deforestación puede representarse con cierta fidelidad mediante una ecuación diferencial de tipo logístico, un modelo comúnmente utilizado para describir procesos de crecimiento que se ven limitados por factores como el espacio disponible o los recursos. En este caso, se consideró la siguiente formulación:

![]()

Aquí, A(t) indica el área deforestada en función del tiempo t; r es la tasa de crecimiento (es decir, la velocidad de deforestación) y K representa la superficie máxima que puede ser deforestada —algo así como un “límite poblacional”, si se toma la analogía con modelos demográficos (Boyce & DiPrima, 2017).

Este modelo refleja bien una dinámica bastante común: al principio, la deforestación crece rápidamente, pero con el tiempo, esa expansión se frena a medida que se agotan las zonas disponibles. Sin embargo, en contextos reales, encontrar una solución exacta a esta ecuación no siempre es viable. Por eso, se optó por una aproximación numérica, concretamente el método de Euler mejorado, también conocido como método de Heun.

Esta técnica es una mejora respecto al método de Euler clásico, ya que tiene un orden dos de precisión, lo cual reduce tanto el error local como el acumulado. El procedimiento consiste, básicamente, en dos pasos por cada intervalo de tiempo:

Paso predictor (Euler simple): se hace una estimación preliminar del área con:

![]()

Paso corrector: se calcula una nueva pendiente como promedio entre la derivada en el punto inicial y la obtenida con el valor estimado:

![]()

En estas expresiones, h es el tamaño del paso temporal, y la función f(t) corresponde a la derivada definida por el modelo logístico (Burden & Faires, 2011).

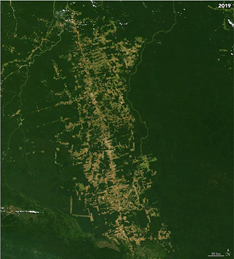

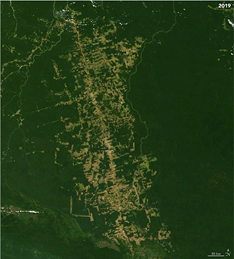

Las imágenes satelitales utilizadas en este estudio provienen del repositorio del NASA Earth Observatory (s.f.), específicamente del recurso titulado Making sense of Amazon deforestation patterns. El archivo original consistía en un GIF animado que ilustraba, año por año, la evolución del Bosque Nacional Jamanxim entre 2000 y 2019. Para poder trabajar con esas imágenes de forma individual, fue necesario descomponer el archivo en fotogramas y convertirlos al formato PNG. De esa secuencia, se eligieron dos imágenes clave: una correspondiente al año 2000 (Figura 1) y otra al año 2019 (Figura 2). Esta conversión a PNG fue fundamental para permitir su análisis dentro del flujo de procesamiento digital que se describe más adelante.

|

Figura 1. Bosque Nacional Jamanxim, Brasil, año 2000. Imagen extraída de NASA Earth Observatory (s.f.). |

Figura 2. Bosque Nacional Jamanxim, Brasil, año 2019. Imagen extraída de NASA Earth Observatory (s.f.). |

|

|

|

|

En el Anexo 1 Cuaderno de Google Colab titulado Segmentación y cuantificación de la deforestación: https://colab.research.google.com/drive/1NSvMJqFK36jYbhGr3zByWNXYYyFYrjES#scrollTo=clVRuCSMErWC&line=4&uniqifier=1, se encuentra documentado todo el flujo de procesamiento aplicado a las imágenes satelitales. El procedimiento comenzó con la conversión de cada escena desde el formato BGR (que es el estándar de lectura en OpenCV) al espacio de color HSV que se ha demostrado ser buena herramienta en problemas de deforestación (Bobbadi et al., 2022, Murugesan et al., 2021) y que el canal Hue es especialmente útil para distinguir entre la vegetación (en tonos verdes) y las zonas deforestadas (que tienden hacia los marrones o rojizos). Luego, se definió un rango cromático específico —[H: 10–40, S > 50, V > 60]— para aislar las áreas taladas. Con estos parámetros, la función cv2.inRange generó máscaras binarias donde los píxeles blancos (valor 255) representan superficie deforestada, mientras que los negros (valor 0) corresponden a la cobertura vegetal o regiones no relevantes.

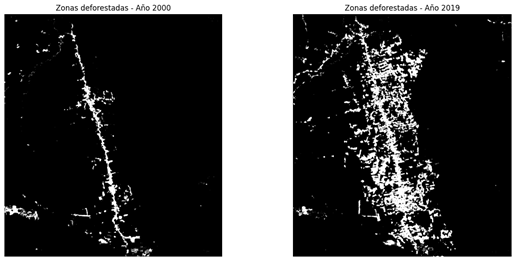

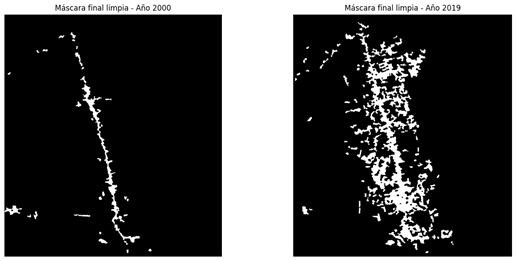

Para ilustrar el flujo de esta segmentación, la Figura 3, presenta las máscaras binarias correspondientes a los años 2000 (izquierda) y del año 2019 (derecha). Esta visualización lado a lado permite notar la comparación del crecimiento de las zonas blancas —es decir, del área deforestada— a lo largo de las dos décadas. Aunque no es el análisis final, este paso visual resulta clave antes de aplicar el conteo de píxeles y convertir esos valores a unidades concretas de superficie.

Figura 3. Comparación de las máscaras binarias generadas mediante segmentación HSV para el Bosque Nacional Jamanxim: año 2000 (izquierda) y año 2019 (derecha). Los píxeles blancos indican zonas deforestadas; los negros corresponden a vegetación.

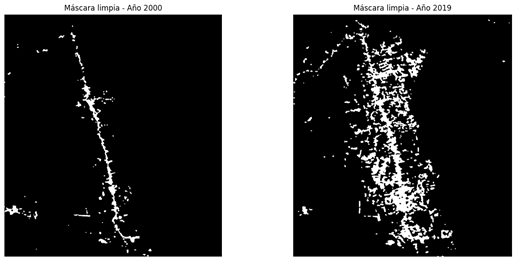

Tras la segmentación inicial, se aplicaron dos etapas de posprocesamiento morfológico para depurar las máscaras binarias generadas. En primer lugar, se utilizó un filtro morfológico compuesto por una apertura seguida de un cierre, ambos realizados con un kernel elíptico de 5×5 píxeles. Esta combinación permitió eliminar pequeños artefactos blancos aislados (ruido) y rellenar huecos dentro de las zonas deforestadas, sin perder detalles importantes como las franjas delgadas que se extienden a lo largo del eje vial. Tras la primera etapa de filtrado (Figura 4), se evaluó un refinamiento adicional con el objetivo de consolidar aún más los parches de deforestación. Este segundo enfoque consistió en aplicar una operación de cierre morfológico adicional, utilizando un kernel elíptico de 7×7 píxeles, seguida de un filtrado por área para eliminar todos los componentes conectados menores de 100 píxeles cuadrados. El resultado de este procedimiento de filtrado alternativo se visualiza en la Figura 5, aunque esta opción consolidó con mayor claridad los parches más grandes, también tendió a suprimir detalles finos, lo que afectó la fidelidad espacial del análisis.

Figura 4. Máscaras limpias (kernel 5 × 5): 2000 (izq.) y 2019 (der.)

Por tanto, y considerando el objetivo de cuantificar con precisión la superficie deforestada sin perder información relevante, se optó por utilizar la primera versión depurada mediante el filtro morfológico de 5×5 para el conteo final de píxeles.

Figura 5. Máscaras tras aplicar un cierre adicional con kernel 7×7

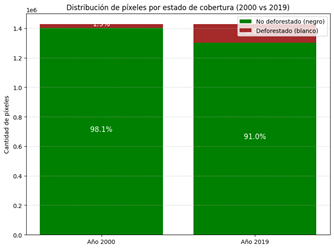

La Figura 6 resume los resultados obtenidos tras el conteo de píxeles, una vez aplicados los procesos de segmentación y filtrado morfológico. En el gráfico de barras apiladas se distinguen claramente dos componentes: la fracción verde representa los píxeles clasificados como “no deforestados”, mientras que la fracción roja corresponde a aquellos identificados como “deforestados”. Los porcentajes sobre cada sección permiten comparar de manera visual la proporción relativa entre ambas categorías.

El análisis revela que, en el año 2000, la deforestación abarcaba apenas un 1,9 % del total de 1 419 840 píxeles en la escena, lo que equivale a 26 679 píxeles blancos. Para el año 2019, esta cifra se eleva al 9%, correspondiente a 128 087 píxeles blancos. Considerando la relación de escala empleada (1 px ≈ 0,0784 km², basada en una conversión de 20 km ≈ 51 px), se estima que la superficie talada era de 4 102,9 km² en 2000 y alcanzó los 19 698,1 km² en 2019. Esto implica un aumento neto de 15 595,2 km² a lo largo de las dos décadas observadas.

Figura 6. Distribución apilada de píxeles clasificados como no deforestados (verde) y deforestados (rojo) para 2000 y 2019.

Este valor —el incremento de superficie deforestada entre los dos puntos temporales— se utilizará como condición inicial para alimentar el modelo logístico planteado en este estudio, el cual será resuelto mediante el método de Euler mejorado. Para mayor detalle, todas las operaciones de conteo y conversión están documentadas en el Anexo 1.

RESULTADOS

Con base en los datos obtenidos a partir del análisis de imágenes satelitales (ver Figura 6), se identificó un aumento total de 15 595,2 km² en el área deforestada entre los años 2000 y 2019. Esta evolución no lineal —con un crecimiento inicial acelerado seguido de una desaceleración progresiva— sugiere un comportamiento típico de tipo logístico, en el que la velocidad de deforestación disminuye a medida que se reduce la superficie disponible para ser talada.

Para modelar esta dinámica, se empleó una ecuación diferencial de crecimiento logístico, formulada como:

![]()

donde:

A(t)representa el área deforestada (en km²) en el tiempo t, r es la tasa de deforestación (parámetro a estimar), K=219 697,6 km2 es el área total máxima susceptible de ser deforestada, correspondiente al área completa de la imagen analizada, t indica los años transcurridos desde el año base 2000.

En este contexto, los datos conocidos son:

A (0) =4 102,9 km2 en el año 2000.

A (19) =19 698,1 km2 en el año 2019.

A partir de estos valores iniciales se estimó el parámetro r, y se procedió a resolver el modelo mediante el método de Euler mejorado. El propósito es proyectar el área deforestada a un horizonte de diez años adicionales, es decir, hasta el año 2029 (t=29). Esto permitirá anticipar el posible ritmo de avance del fenómeno si se mantienen las tendencias actuales. Los resultados del experimento que se evaluaron con el Anexo 1 son presentados en la Tabla 1, la proyección realizada mediante el modelo logístico indica que para el año 2029 el área deforestada alcanzaría aproximadamente:

A (2029) = 41 633,37 km2

Considerando que el área total de referencia corresponde a:

K=219 697,6 km2

se obtiene un porcentaje estimado de deforestación del: 18,95% esto indica que, si se mantiene la tendencia observada entre los años 2000 y 2019, para 2029 aproximadamente el 19% del área total analizada podría encontrarse deforestada. Esto representaría un aumento de casi 10 puntos porcentuales en apenas una década, considerando que en 2019 la proporción era del 9%. El dato no es menor: implicaría prácticamente duplicar la superficie talada en ese intervalo, lo cual refuerza la urgencia de implementar medidas de monitoreo y control más efectivas si se quiere evitar una degradación acelerada.

Tabla 1. Proyección del área deforestada (en km²) desde 2019 hasta 2029, obtenida mediante la resolución numérica del modelo logístico con el método de Euler mejorado

|

Tasa estimada de deforestación r = 0,08652 |

|

|

Tabla de proyección |

|

|

Año |

Área deforestación (km²) |

|

2019 |

19698.100000 |

|

2020 |

21304.215069 |

|

2021 |

23026.247587 |

|

2022 |

24870.066535 |

|

2023 |

26841.425947 |

|

2024 |

28945.884439 |

|

2025 |

31188.714816 |

|

2026 |

33574.804104 |

|

2027 |

36108.544708 |

|

2028 |

38793.717887 |

|

2029 |

41633.371216 |

DISCUSIÓN

Para examinar el comportamiento del modelo propuesto, se trabajó con imágenes satelitales abarcando el periodo entre 2000 y 2018. Estas imágenes fueron transformadas y analizadas con el objetivo de estimar, año por año, el nivel de deforestación observado. Es importante advertir que los datos extraídos no deben tomarse como completamente precisos; el filtrado de imágenes como se sabe, puede introducir ciertos sesgos o interpretaciones dudosas.

De manera paralela, se realizó una predicción de la deforestación para los mismos años utilizando un modelo logístico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Este fue resuelto mediante el método de Euler mejorado, lo cual permitió generar una proyección bajo el supuesto de un crecimiento logístico. El modelo se calibró tomando los valores correspondientes a 2000 y 2001 como referencia inicial.

El resultado se resume en la Tabla 2, donde se contrastan las cifras obtenidas por análisis de imágenes con las derivadas del modelo. Asimismo, se presentan versiones normalizadas de ambas series. Esta decisión respondió a la necesidad de comparar las magnitudes relativas sin que las diferencias de escala afecten los gráficos o los cálculos de error.

Tabla 2. Comparación entre área real y área estimada de deforestación (2000–2018), con normalización min-max para ambas series

|

|

Área real (km²) |

Área real normalizada |

Área estimada (km²) |

Área estimada normalizada |

|

2000 |

4102.9 |

0.0 |

4102.9 |

0.0 |

|

2001 |

4589.3 |

0.030926163572531452 |

4589.3 |

0.0331083592143066 |

|

2002 |

5744.0599999999995 |

0.10434782608695653 |

5122.07936429284 |

0.06937367700825653 |

|

2003 |

6701.403333333333 |

0.16521739130434784 |

5702.84734179947 |

0.10890549201536141 |

|

2004 |

8069.036666666666 |

0.25217391304347825 |

6332.766515726521 |

0.1517829391501395 |

|

2005 |

9163.143333333333 |

0.3217391304347827 |

7012.252463041522 |

0.19803430597739777 |

|

2006 |

11077.83 |

0.4434782608695653 |

7740.872073995054 |

0.2476301115079032 |

|

2007 |

11898.41 |

0.49565217391304356 |

8517.224109545565 |

0.30047497596054384 |

|

2008 |

12171.936666666666 |

0.5130434782608696 |

9338.845862989498 |

0.3564012673900466 |

|

2009 |

13813.096666666666 |

0.6173913043478262 |

10202.157790973784 |

0.41516533282117185 |

|

2010 |

15043.966666666665 |

0.6956521739130436 |

11102.456981930389 |

0.47644705365698775 |

|

2011 |

15591.019999999999 |

0.7304347826086957 |

12033.967742675652 |

0.539853289016252 |

|

2012 |

15727.783333333333 |

0.7391304347826088 |

12989.953417401302 |

0.6049254870478065 |

|

2013 |

16001.31 |

0.7565217391304349 |

13962.888 |

0.67115137 |

|

2014 |

16685.126666666667 |

0.8000000000000002 |

14944.681066618412 |

0.7379802263085324 |

|

2015 |

17642.469999999998 |

0.8608695652173913 |

15926.940185890004 |

0.8048408097015675 |

|

2016 |

18326.286666666667 |

0.9043478260869567 |

16901.25746557794 |

0.8711608065860538 |

|

2017 |

18463.05 |

0.9130434782608696 |

17859.495365674662 |

0.936386309483186 |

|

2018 |

19830.68333333333 |

1.0 |

18794.053882063115 |

1.0 |

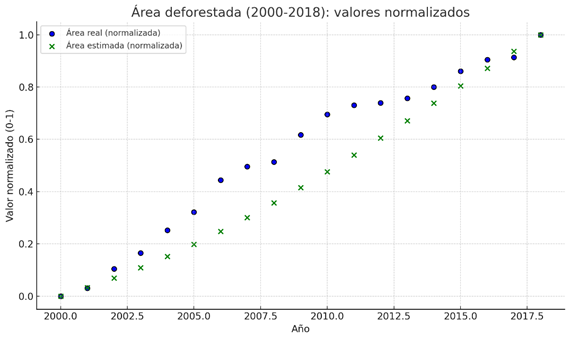

A continuación, se expone la Figura 7, en la que se contrasta gráficamente la evolución de la deforestación real —derivada del análisis de imágenes satelitales— con la proyección obtenida a partir del modelo logístico resuelto mediante el método de Euler mejorado. Para que la comparación sea más clara, ambas series fueron ajustadas al rango [0, 1].

En un primer vistazo, se aprecia cierta coherencia global entre las dos curvas, sobre todo en los extremos temporales (años 2000 y 2018). No obstante, entre los años 2005 y 2012, la diferencia es más evidente: los valores estimados caen de forma sistemática por debajo de los valores reales. Esta desviación podría estar relacionada con el comportamiento característico del método de Euler mejorado, que suele ser más preciso hacia el final del intervalo de integración. En otras palabras, es común que este método capte mejor los patrones cuando el crecimiento tiende a estabilizarse.

Figura 7. Comparación entre los valores reales y estimados de área deforestada en el periodo 2000–2018. Los datos han sido normalizados mediante min-max para facilitar su interpretación conjunta.

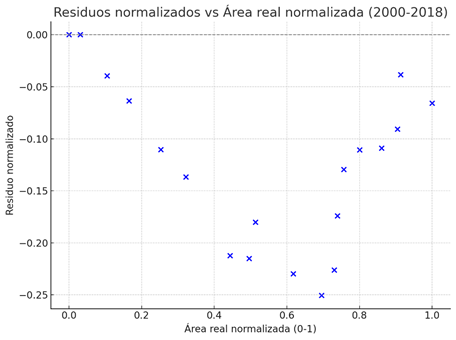

En la Figura 8 se presenta el gráfico de residuos normalizados, una herramienta útil para visualizar la diferencia entre los valores estimados y los reales, ambos previamente ajustados al rango [0, 1]. En el eje vertical se indica el residuo, que no es otra cosa que la resta entre lo que predice el modelo logístico y lo que realmente se observó a partir del análisis satelital. Dicho de forma sencilla: si el valor estimado supera al real, el residuo será positivo; si ocurre lo contrario, será negativo.

Lo interesante aquí es que la mayoría de los residuos resultan ser negativos, lo cual sugiere que el modelo, en más de un caso, tiende a quedarse corto respecto a la deforestación real. Es decir, subestima.

Además, llama la atención una mayor dispersión de los residuos justo en el tramo medio del gráfico (entre 0.3 y 0.7 en el eje horizontal), que coincide con los años donde, como ya se mostró en la Figura 7, surgían las mayores discrepancias. Este patrón podría indicar que el modelo se vuelve menos preciso en la parte intermedia del intervalo temporal, tal vez debido a los límites del método numérico aplicado.

Para ponerle número al ajuste del modelo, se recurrió a dos métricas bastante comunes cuando se trata de evaluar errores:

· MAE (error absoluto medio): da el promedio de las desviaciones absolutas entre lo estimado y lo real. Es simple de entender y no se ve tan afectado por valores extremos.

· RMSE (raíz del error cuadrático medio): es más exigente, ya que eleva al cuadrado las diferencias y, por tanto, amplifica los errores grandes.

Ambas métricas se calcularon sobre las series normalizadas y arrojaron los siguientes valores:

· MAE (normalizado): 0,0985

· RMSE (normalizado): 0,1235

En términos prácticos, esto significa que el error medio ronda el 10 % del rango total. Aunque el modelo logra captar la evolución general del fenómeno, todavía muestra desviaciones significativas en ciertos años. Es probable que mejorar su precisión implique ajustar parámetros o explorar métodos de integración más sofisticados.

Figura 8. Gráfico de residuos normalizados del modelo logístico en el periodo 2000–2018. Los residuos se expresan como la diferencia (estimado – real).

Los resultados generados a partir del modelo logístico ofrecen una visión bastante razonable del comportamiento global de la deforestación entre los años 2000 y 2018. Aunque los valores estimados tienden a quedar por debajo de los reales —una subestimación persistente, como se ha comentado, conviene poner esta diferencia en su debido contexto.

Una explicación posible para este subajuste está en la técnica de solución utilizada. En este caso, se optó por el método de Euler mejorado, que, si bien mejora la precisión respecto al método clásico, sigue siendo un esquema numérico que, en ciertos tramos, puede suavizar demasiado la curva o acumular pequeños errores. Ahora bien, no se puede descartar que parte del desajuste provenga de otros factores: el modelo logístico puro no contempla alteraciones externas, impactos humanos irregulares ni cambios legales que hayan podido incidir en la dinámica real de los bosques. También hay que considerar posibles inexactitudes en los datos satelitales utilizados como referencia.

A pesar de lo anterior, el modelo proyecta una tendencia preocupante: la deforestación avanza, y lo hace con una constancia que no pasa desapercibida. Incluso bajo un enfoque conservador como el aquí adoptado, se revela una dinámica que debería llamar la atención de quienes toman decisiones o estudian estos fenómenos.

En resumen, más allá de sus limitaciones, el modelo logra capturar el rumbo general del proceso. Sirve como punto de partida sólido para investigaciones más detalladas, siempre que se aborden sus debilidades y se incorporen ajustes o técnicas más sofisticadas en futuras versiones.

CONCLUSIÓN

El uso de modelos computacionales para el análisis de la deforestación —como la segmentación por color y la proyección mediante ecuaciones diferenciales— se mostró como una herramienta potente para extraer, cuantificar y anticipar información espacial a partir de imágenes satelitales. No obstante, esta experiencia también dejó claro que el criterio humano sigue siendo irremplazable. Durante el proceso de filtrado morfológico, por ejemplo, se observó que la aplicación de un kernel de mayor tamaño (7×7) no necesariamente mejora los resultados: si bien suaviza las formas, también puede eliminar detalles relevantes, como los corredores lineales de deforestación. Este tipo de decisiones exige una lectura crítica por parte del analista, que permita equilibrar la automatización con la preservación de la calidad informativa.

Implicaciones y Limitaciones

Más allá del componente visual, la incorporación de herramientas matemáticas aporta una dimensión adicional al análisis. En este caso, la integración de una ecuación logística resuelta mediante el método de Euler mejorado permitió proyectar el crecimiento de la deforestación a diez años, lo que no solo cuantifica la magnitud del fenómeno, sino que también fortalece la base para futuras decisiones de gestión territorial. La combinación de visión computacional y modelado matemático, en ese sentido, resulta no solo complementaria, sino fundamental para abordar problemáticas complejas como esta con mayor profundidad.

Los resultados alcanzados a lo largo de este trabajo sugieren que el modelo logístico, implementado con el método de Euler mejorado, ofrece una aproximación razonable para estimar la superficie deforestada en Colombia entre los años 2000 y 2018-2029. A partir de este planteamiento, se pueden generar conjeturas sobre la extensión (en kilómetros cuadrados) de área afectada, incluso en casos donde no se cuente con datos satelitales completos. En ese sentido, el modelo funciona como una herramienta inicial útil para monitorear una problemática tan compleja como persistente.

Vale la pena mencionar que el error absoluto medio (MAE), que en este caso fue cercano al 10 % sobre datos normalizados, resulta aceptable si se considera que se trata de una aproximación preliminar. Sin embargo, se ha detectado un patrón claro de subestimación en las proyecciones del modelo, lo cual abre la puerta a nuevas líneas de mejora metodológica. Es decir, aunque el modelo no está mal, claramente hay espacio para afinarlo.

Entre las posibles rutas a explorar en trabajos futuros, se podrían considerar, probar con modelos polinomiales de orden 2 o 3, que permiten captar comportamientos más específicos sin imponer un límite fijo al crecimiento; utilizar modelos de crecimiento alternativos como el de Gompertz, que no requiere simetría en la curva y puede reflejar mejor ciertos cambios de ritmo; aplicar modelos de series temporales (ARIMA, SARIMA), útiles cuando se dispone de registros secuenciales y se quiere pronosticar con base en su propia dinámica.

Otra vía prometedora sería la incorporación de modelos multivariables, en los que no solo se use el tiempo como predictor. Variables externas como reformas legales, conflictos por el uso del suelo o incluso la presencia de empresas con intereses extractivos podrían aportar explicaciones valiosas sobre las variaciones en la deforestación. A veces, lo que no se modela es lo que más influye. En conjunto, este estudio deja sentadas las bases para desarrollar modelos predictivos más ajustados y con mayor sensibilidad al contexto. Algo indispensable si se busca tomar decisiones informadas en torno al uso del territorio y la conservación ambiental en el país.

Por lo que estos avances técnicos deben complementarse con un enfoque integral, ya que la experiencia internacional y local demuestra que los desafíos ambientales asociados a la deforestación no pueden abordarse solo con herramientas analíticas. En ese sentido, “se evidencia la necesidad de integrar las distintas visiones para formular estrategias que respondan mejor a las condiciones específicas del sector” (García-Cornejo & Salgado-Loor, 2025), esto implica articular saberes académicos, necesidades de las comunidades locales, políticas públicas y dinámicas del sector productivo. Solo así podrán diseñarse políticas sostenibles, capaces de responder a la complejidad tanto ecológica como social de los territorios afectados.

Se propone que la combinación de ciertas técnicas de procesamiento de imágenes —entre ellas, la conversión al espacio de color HSV, la binarización y la aplicación de filtros morfológicos de apertura y cierre utilizando una máscara de 5x5— junto con la implementación de un modelo logístico resuelto mediante el método de Euler mejorado, puede constituir una metodología eficaz para analizar procesos de deforestación, como el observado en el Bosque Nacional Jamanxim. Lo interesante de esta estrategia es que articula el análisis espacial con una formulación matemática que permite no solo interpretar tendencias visibles, sino también extender su aplicación a otros contextos similares. En este sentido, podría funcionar como una herramienta exploratoria valiosa o, en su defecto, como una alternativa práctica para generar conjuntos de datos sintéticos que alimenten modelos de aprendizaje automático orientados al monitoreo ambiental.

Finalmente, trabajar en un caso aplicado como el que aquí se presenta contribuye a consolidar los conocimientos adquiridos en clase. No es lo mismo entender un algoritmo o una fórmula en abstracto que ver cómo se emplea para resolver una situación real. En ese proceso, uno se da cuenta de que incluso los métodos más técnicos requieren sensibilidad contextual, y que el dominio de las herramientas se vuelve significativo solo cuando se pone al servicio de preguntas concretas; en más de un momento, este proyecto sirvió para comprobar justamente eso.

Contribuciones

William Jiménez-Gonzales y Alejandra Moreno-Rojas: diseño de la investigación, administración del proyecto, análisis e interpretación formal de datos, redacción y revisión final del manuscrito. Toma de datos, revisión de la bibliografía y redacción manuscrito. Hemos leído y aprobado la versión final del manuscrito, así mismo estamos de acuerdo con la responsabilidad de todos los aspectos del trabajo presentado.

Conflicto de Interés

Los autores declaran que no tienen conflictos de interés en relación con el trabajo presentado en este informe.

Uso de Inteligencia Artificial

En este estudio se empleó la herramienta de inteligencia artificial Gemini (Google DeepMind) para la generación automatizada de gráficos que visualizan tendencias de deforestación a partir de datos procesados. Luego de emplear la herramienta, Gemini, se llevó a cabo una revisión y edición del contenido; en consecuencia, los autores asumen plena responsabilidad por el contenido de la publicación.

fuentes BibliogrÁFICAS

Bobbadi, C., Nalluri, E., Chukka, J., Wajahatullah, M., & Sailaja, K. L. (2022). HsvGvas: HSV color model to recognize greenness of forest land for the estimation of change in the vegetation areas. En Algorithms for Intelligent Systems (pp. 265–280). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8225-4_21

Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2017). Elementary differential equations and boundary value problems (11.ª ed.). Wiley.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical analysis (9.ª ed.). Brooks/Cole.

Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2019). Brazil’s new president and “ruralists” threaten Amazonia’s environment, traditional peoples and the global climate. Environmental Conservation, 46(4), 261–263. https://doi.org/10.1017/S0376892919000213

García-Cornejo, T. I., & Salgado-Loor, K. A. (2025). Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Cacao Ecuatoriano de Exportación: Percepciones de los Actores Interesados. Erevna Research Reports, 3(2), e2025007. https://doi.org/10.70171/4fmwh293

GIS and Beers. (2024). Pansharpening: mejorando la resolución de imágenes satélite. http://www.gisandbeers.com/pansharpening-mejorando-la-resolucion-de-imagenes-satelite/

González, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4.ª ed.). Pearson.

MDPI. (2024). DSNUNet: An improved forest change detection network by fusion of optical and SAR data. https://www.mdpi.com/2072-4292/14/19/5046

MapBiomas. (2023). Relatório anual sobre a cobertura e uso da terra no Brasil – Amazonia Legal. Projeto MapBiomas – Coleção 8. https://mapbiomas.org

Murugesan, K., Balasubramani, P., Murugan, P. R., & Sankaranarayanan, S. (2021). Color-based SAR image segmentation using HSV+FKM clustering for estimating the deforestation rate of LBA‑ECO LC‑14 modeled deforestation scenarios, Amazon basin: 2002–2050. Arabian Journal of Geosciences, 14, 777. https://doi.org/10.1007/s12517-021-07069-4

NASA Earth Observatory. (s.f.). Making sense of Amazon deforestation patterns. https://acortar.link/Ev60L2

Planet Labs. (2024). Planet releases AI-powered forest carbon monitoring product. https://acortar.link/HJaQuv

Procesamiento de imágenes satelitales. (2024). Procesamiento de imágenes satelitales para la determinación de la cobertura vegetal. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/innovando/article/view/11984

Puerta, R.H., Iannacone, J.A., Reátegui, M.E. (2023). Una revisión del uso de imágenes Sentinel-2 para el monitoreo de la cobertura boscosa a nivel global. Ingeniería y Competitividad 25(3); e-30612708. https://doi.org/10.25100/iyc.v25i3.12708

Silva Junior, C. H. L., Pessôa, A. C. M., Carvalho, N. S., Reis, J. B. C., Anderson, L. O., & Aragão, L. E. O. C. (2021). The Brazilian Amazon deforestation rate in 2020 is the greatest of the decade. Nature Ecology & Evolution, 5, 144–145. https://acortar.link/nD81Xb

Tapia Catacora, P. C. (2024). Segmentación de imágenes satelitales aplicadas a la Amazonía peruana con redes U-Net. Universidad Nacional del Altiplano. https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/20378

UAO. (2024). Desarrollo de modelos de aprendizaje profundo para la detección de deforestación con Sentinel-2. https://acortar.link/m5IVF1

Ultralytics. (2025). Detección de la deforestación mediante IA. https://www.ultralytics.com/es/blog/harnessing-ai-to-combat-deforestation

Umbaugh, S. E. (2010). Digital image processing and analysis: Human and computer vision applications with CVIPtools (2.ª ed.). CRC Press.

UNFCCC REDD+. (2024). Protocolo de procesamiento digital de imágenes para cuantificación de deforestación. https://redd.unfccc.int/files/anexo_a_protocolo_procesamiento_digital.pdf

World Resources Institute. (2025). Global Forest Watch: Forest monitoring, land use & deforestation. https://www.globalforestwatch.org