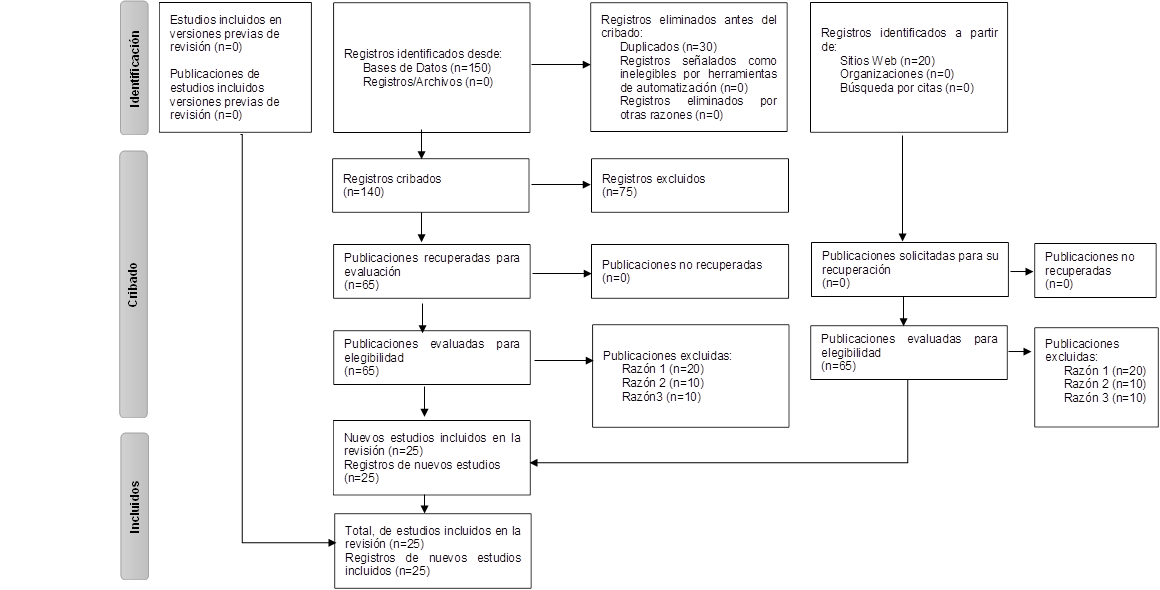

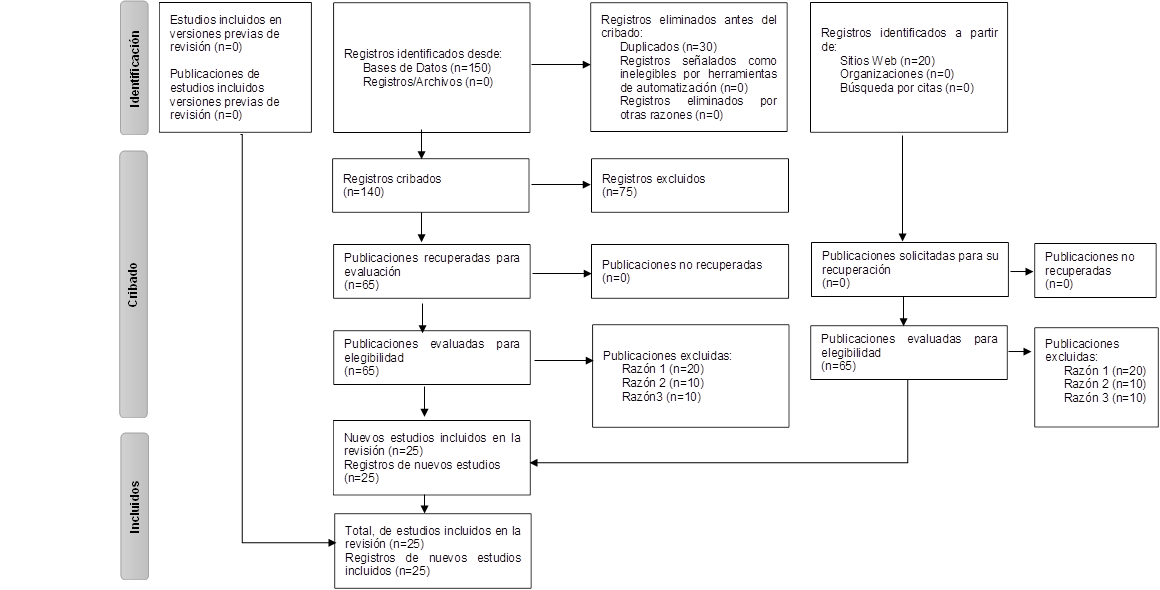

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de bases de datos

![]()

![]()

![]()

ISSN: 3091-1540

Vol. 3, Núm. 2 | Julio – Diciembre 2025 | e2025016

DOI: https://doi.org/10.70171/sh185q91

Principios del Derecho Ambiental en América Latina: Una Revisión Sistemática y su Impacto Jurídico-Ambiental

Fundamental Principles of Environmental Law in Latin America: A Systematic Review and Their Legal-Environmental Impact

Cristian Patricio Medina-Toledo1*

https://orcid.org/0009-0003-6239-4500

Luis Mauricio Maldonado-Ruiz1

https://orcid.org/0000-0002-0956-7869

1 Universidad Internacional del Ecuador, Loja, Ecuador

Recibido: 20 de junio de 2025. Aceptado: 5 de agosto de 2025. Publicado en línea: 8 de agosto de 2025

*Autor de correspondencia: [email protected]

Resumen

Justificación: la presente investigación se realizó con el fin de conocer y profundizar los principios fundamentales existentes en el derecho ambiental y valorar si se cumplen plenamente en América Latina. Objetivo: analizar, a través de una revisión sistemática, cómo se han aplicado e interpretado los principios fundamentales del derecho ambiental en el contexto latinoamericano y cuál ha sido su efectividad en la conservación ambiental. Metodología: se adoptó un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo, lo que permitió comprender a fondo estos principios del derecho en diversos contextos latinoamericanos e identificar los principales avances y desafíos en la literatura académica que abordan la eficacia de estos principios. Resultados: se evidenció que la aplicación de los principios del derecho ambiental ha tenido un impacto variable en la protección efectiva del medio ambiente, oscilando entre avances normativos importantes y dificultades estructurales que limitan su implementación. El análisis comparado de los marcos constitucionales y legales de los países latinoamericanos revela diferencias sustanciales en cuanto a la incorporación y aplicación de estos principios; si bien la mayoría de los países han reconocido formalmente principios su operatividad varía según el contexto político-institucional. Conclusión: los principios del derecho ambiental en América Latina han sido ampliamente reconocidos en los textos constitucionales, normativos e internacionales; sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo desigual y en muchos casos limitada.

Palabras clave: avances, conservación, desarrollo sostenible, efectividad, participación.

Abstract

Justification: this research was conducted with the aim of exploring and deepening the understanding of the fundamental principles of environmental law and assessing whether they are fully upheld in Latin America. Objective: to analyze, through a systematic review, how the core principles of environmental law have been applied and interpreted within the Latin American context, and to evaluate their effectiveness in environmental conservation. Methodology: a qualitative approach and a descriptive design were adopted to enable an in-depth understanding of these legal principles across various Latin American settings and to identify key advances and challenges addressed in academic literature regarding their efficacy. Results: the study found that the application of environmental law principles has had a variable impact on effective environmental protection, ranging from significant regulatory progress to structural difficulties that hinder implementation. A comparative analysis of the constitutional and legal frameworks of Latin American countries revealed substantial differences in the incorporation and enforcement of these principles; although most countries have formally recognized them, their practical application depends heavily on specific political and institutional contexts. Conclusion: the principles of environmental law have been widely acknowledged in Latin American constitutions, legal systems, and international agreements; however, their practical enforcement remains uneven and, in many cases, limited.

Keywords: progress, conservation, sustainable development, effectiveness, participation.

Cita: Medina-Toledo, C., & Maldonado-Ruiz, L. M. (2025). Principios del Derecho Ambiental en América Latina: Revisión Sistemática y su Impacto Jurídico-Ambiental. Erevna Research Reports, 3(2), e2025016. https://doi.org/10.70171/sh185q91

Esta obra está sujeta a una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

En las últimas décadas, el derecho ambiental ha adquirido cada vez mayor importancia como herramienta para resolver problemas ambientales en todo el mundo. Ochoa Jiménez (2024) asegura que, ante la acelerada degradación ambiental causada por problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y del aire y la sobreexplotación de los recursos naturales, los gobiernos han recurrido a marcos legislativos que fomentan la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En este escenario, los principios del derecho ambiental sirven como fundamentos jurídicos cruciales para la formulación, interpretación y ejecución de normas ambientales, con el objetivo de lograr un equilibrio entre las exigencias del desarrollo humano y la protección de los ecosistemas.

Los principios del derecho ambiental gozan de amplio reconocimiento en las constituciones, legislaciones nacionales y acuerdos regionales de América Latina; sin embargo, su impacto real en la protección ambiental exitosa aún es motivo de debate y preocupación (Blanco Zúñiga & Arjona Hincapié, 2023). A pesar de la existencia de principios como la prevención, la precaución, el desarrollo sostenible y la justicia ambiental, su implementación práctica se ve obstaculizada por la debilidad institucional, la corrupción, la falta de voluntad política y la presión de intereses económicos que priorizan el crecimiento sobre la sostenibilidad. Esta discrepancia entre la legislación y su aplicación ha generado una preocupante brecha entre el discurso jurídico y las realidades ambientales regionales (Ye et al., 2021).

Freire-Vinueza et al. (2021) subrayan que, aunque los principios ambientales; como la prevención, la precaución y la justicia ambiental están presentes en muchos marcos normativos latinoamericanos, su aplicación real es inconsistente. Factores como la inestabilidad política, la desigualdad social, la corrupción y la falta de participación ciudadana han impedido que estos principios adquieran una eficacia jurídica tangible, quedando muchas veces en un plano meramente declarativo. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de cumplimiento para que estos principios puedan tener un verdadero impacto transformador en contextos ecológica y socialmente vulnerables.

Asimismo, otros estudios como el de Cano (2021) en Argentina, Zambrano et al. (2020) en Venezuela y Jaramillo Moreno (2024) en Ecuador, ofrecen un enfoque doctrinal que subraya el papel fundamental de principios como la prevención, la participación ciudadana, la equidad intergeneracional, la solidaridad y la responsabilidad ambiental. Aunque reconocen avances normativos en el reconocimiento de estos principios, todos coinciden en que su implementación sigue siendo deficiente debido a obstáculos estructurales y políticos, y a la persistente tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Aunque numerosos estudios han abordado la presencia y formulación de los principios del derecho ambiental en las legislaciones latinoamericanas, persiste una brecha significativa entre el reconocimiento normativo de estos principios y su aplicación efectiva en la práctica. Investigaciones previas se han centrado en marcos jurídicos nacionales, casos emblemáticos o enfoques institucionales, pero existe una falta de estudios sistemáticos que evalúen de forma integral el impacto real que estos principios tienen en la protección ambiental de la región.

El problema central radica en que, pese a su inclusión en normas constitucionales, leyes y tratados, principios como el de prevención, precaución o justicia ambiental suelen quedar relegados a un plano meramente declarativo, sin traducirse en acciones concretas. La presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué impacto han tenido los principios del derecho ambiental en la protección efectiva del medio ambiente en los países de América Latina? A partir de este interrogante, el objetivo general del estudio es analizar, a través de una revisión sistemática, cómo se han aplicado e interpretado los principios fundamentales del derecho ambiental en el contexto latinoamericano.

El estudio de los principios del derecho ambiental en América Latina reviste una importancia urgente y necesaria ante la profunda crisis ecológica que enfrenta la región. En un escenario caracterizado por la creciente contaminación, la acelerada pérdida de biodiversidad, la deforestación masiva y los impactos cada vez más visibles del cambio climático, el derecho ambiental se posiciona como una herramienta jurídica esencial para garantizar la sostenibilidad del desarrollo y el bienestar de las generaciones presentes y futuras (Blanco Zúñiga & Arjona Hincapié, 2023). No obstante, la marcada distancia entre el contenido normativo y su aplicación efectiva revela serias deficiencias institucionales, corrupción estructural y una falta de voluntad política que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y a los ecosistemas en mayor riesgo.

Desde una perspectiva jurídica, los principios ambientales como la prevención, precaución, participación, equidad intergeneracional y sostenibilidad no solo tienen reconocimiento en constituciones y legislaciones nacionales, sino que también han sido incorporados en instrumentos internacionales y en decisiones de organismos jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, su implementación en muchos países sigue siendo simbólica, limitada o condicionada por intereses económicos, lo que impide que cumplan con su función transformadora.

En este contexto, la presente investigación propone una revisión sistemática y comparativa del impacto práctico de estos principios en distintos países latinoamericanos. Su principal aporte radica en ofrecer una mirada crítica y contextualizada que supere los enfoques meramente normativos, identificando no solo las buenas prácticas, sino también las barreras estructurales que dificultan su eficacia jurídica y operativa. A nivel académico, el estudio llena un vacío relevante en la literatura especializada, ya que, pese a la abundancia de investigaciones nacionales o sectoriales, son escasos los trabajos que aborden de manera articulada cómo estos principios se traducen en políticas públicas, decisiones judiciales y mecanismos de gestión ambiental en América Latina.

El objetivo general de la investigación es, analizar, a través de una revisión sistemática, cómo se han aplicado e interpretado los principios fundamentales del derecho ambiental en el contexto latinoamericano. A su vez la investigación implica tres objetivos específicos que son; identificar los principios fundamentales del derecho ambiental reconocidos en las legislaciones, constituciones y jurisprudencia de países latinoamericanos; examinar las formas en que dichos principios han sido aplicados e interpretados en la práctica jurídica y administrativa, considerando factores como el contexto institucional, político y social; y determinar el impacto real de la aplicación de estos principios en la protección del medio ambiente.

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión sistemática documental con un enfoque cualitativo, que permitió analizar en profundidad la aplicación e interpretación los principios del derecho ambiental en distintos contextos latinoamericanos. Asimismo, se adoptó un diseño descriptivo, orientado a identificar los principales avances y desafíos reflejados en la literatura académica respecto a la eficacia de dichos principios en la protección del medio ambiente.

El corpus documental estuvo compuesto por artículos científicos, documentos normativos y estudios relevantes sobre derecho ambiental en América Latina, publicados entre 2014 y 2024. Para conformarlo, se llevó a cabo una búsqueda sistemática en bases de datos académicas de alto prestigio, tales como Scopus, Web of Science (WoS), Springer, ProQuest y SciELO, siguiendo criterios de inclusión relacionados con la pertinencia temática, la disponibilidad del texto completo y la relevancia académica o jurídica de las publicaciones.

El método de búsqueda empleó operadores booleanos (AND y OR) para identificar el mayor número posible de artículos relevantes antes de aplicar los criterios de inclusión y exclusión correspondientes. continuación, se presentó la cadena de búsqueda utilizada: ((Principios AND derecho ambiental OR legislación ambiental AND América Latina)); ((Principles AND environmental law OR environmental law AND Latin America)); ((Derecho Ambiental AND principios AND protección OR seguridad AND medio ambiente)); ((Environmental law AND principles AND protection OR safety AND environment)); ((Principios AND derecho Ambiental OR normativa ambiental And América Latina AND protección AND medio ambiente)); ((Environmental principles AND environmental law OR environmental regulations AND Latin America AND protection AND environment)).

El proceso de selección se organizó siguiendo el método el método PRISMA (Figura 1), el cual permitió organizar y transparentar el proceso de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de estudios. En la fase de identificación, se recuperaron un total de 150 registros desde bases de datos académicas, sin que se obtuvieran registros adicionales desde archivos institucionales. De estos, 10 fueron eliminados antes del cribado por duplicidad o criterios automáticos de exclusión, resultando en 140 registros para su evaluación inicial. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión predefinidos, se excluyeron 75 registros, y se evaluaron 65 publicaciones en texto completo. Finalmente, se incluyeron 25 estudios en la revisión. No se recuperaron estudios a través de otras fuentes como sitios web, organizaciones o búsqueda por citas.

Los criterios de inclusión consideraron la relevancia temática en relación con el objeto de estudio, el acceso al texto completo, la publicación en revistas indexadas o repositorios académicos reconocidos, y la importancia académica o jurídica para el análisis de los principios del derecho ambiental. Se excluyeron documentos que no cumplían estos requisitos, así como aquellos cuyo contenido no se ajustaba al ámbito latinoamericano o carecían de rigor metodológico.

Para la organización y análisis de los datos se utilizó una matriz de análisis documental para sistematizar la información extraída según el autor, país de origen, año de publicación, principios del derecho ambiental abordados, metodología del estudio y principales hallazgos, facilitando así una comparación estructurada entre los diferentes estudios.

En cumplimiento de los principios éticos de la investigación cumplió se respetaron los derechos de autor, toda la información utilizada fue debidamente citada conforme a las normas de citación vigentes, garantizando la transparencia y la trazabilidad de las fuentes.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de bases de datos

![]()

![]()

![]()

Lacovino, (2020) hace una revisión de las constituciones de diversos países latinoamericanos, en la cual se constata un reconocimiento cada vez más robusto de los principios del derecho ambiental, reflejado tanto en el lenguaje normativo como en el contenido filosófico y cultural que estos textos incorporan. Un principio transversal identificado en la mayoría de las cartas constitucionales es el principio de desarrollo sostenible, el cual aparece como eje rector de la relación entre el ser humano, el entorno natural y las generaciones futuras.

Este principio se manifiesta explícitamente en constituciones como la de Colombia, en el art. 80, que orienta la planificación estatal del uso de los recursos naturales hacia su conservación, restauración y sostenibilidad (Constitución Política de Colombia, 1991). En el caso de Argentina el art. 41, en el cual el desarrollo sostenible se integra con la noción de desarrollo humano; estableciendo derechos colectivos al ambiente sano y deberes correlativos de preservación (Constitución de la Nación Argentina, 1994). El Salvador también reconoce este principio como instrumento para proteger la biodiversidad y la integridad ambiental, en el art. 117 de su Constitución (1983).

Junto a este, aparece de forma reiterada el principio de prevención, según el cual los Estados y las personas tienen el deber de evitar actos que causen daño ambiental (Lacovino, 2020). En la Constitución de Uruguay (1967) el art. 47, establece que toda persona debe abstenerse de actos que impliquen destrucción o contaminación grave del ambiente. De manera complementaria, el principio precautorio también se encuentra implícito en disposiciones que requieren estudios de impacto ambiental antes de ejecutar actividades con posibles efectos dañinos, como ocurre en la Constitución de Venezuela, donde se ordena al Estado impedir el ingreso de residuos tóxicos y garantizar la prevención ambiental (Cano, 2021).

Un aspecto distintivo en la región es la presencia del principio de equidad intergeneracional, particularmente fuerte en las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que destacan la responsabilidad de la generación actual hacia las futuras. Esta visión se materializa en mandatos que combinan derechos y deberes ciudadanos con una función de tutela ecológica ampliada, donde el equilibrio ecológico se convierte en un objetivo constitucional prioritario (Narváez & Narváez, 2014).

Asimismo, la participación ciudadana en la gestión ambiental, como expresión del principio democrático ambiental, se reconoce en varios textos constitucionales. Venezuela, por ejemplo, consagra el derecho a la participación en los procesos de ordenamiento territorial, mientras que Guatemala, en donde se establece deberes compartidos entre el Estado, las municipalidades y los habitantes para propiciar un desarrollo que mantenga el equilibrio ecológico. Esta dimensión participativa no solo fortalece la legitimidad de las decisiones ambientales, sino que también se convierte en una herramienta de gobernanza ecológica (Zambrano et al., 2020).

Una característica particularmente destacada del constitucionalismo ambiental latinoamericano es la innovación jurídica introducida por la constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), que incorporan el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En lugar de concebir la naturaleza como un objeto de regulación o recurso, estos textos la reconocen como sujeto de derechos, con titularidad jurídica plena (Zapata-Cruz, 2023). La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, en su artículo 14, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y declara de interés público la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, mientras que el artículo 71 establece que la naturaleza tiene derecho a que se respeten integralmente su existencia y sus ciclos vitales (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Este enfoque está enraizado en una cosmovisión andina, que encuentra expresión en conceptos como el “Sumak Kawsay” (Buen Vivir) en Ecuador y el “Suma Qamaña” (Vivir Bien) en Bolivia. Estos conceptos no son solo traducciones culturales, sino categorías filosóficas y jurídicas que promueven una vida en armonía con la comunidad y la naturaleza (Vargas-Chaves & Cumbe-Figueroa, 2023). Lejos de ser meras expresiones simbólicas, han sido institucionalizadas como principios constitucionales que guían políticas públicas, legislación secundaria e interpretación judicial. Así, las constituciones de estos países representan un modelo de neoconstitucionalismo ecológico, alternativo al paradigma occidental, que reconfigura el orden jurídico a partir de valores ancestrales y comunitarios.

La implementación de los principios jurídicos ambientales en América Latina refleja avances significativos en diferentes niveles institucionales, aunque también evidencia desafíos persistentes. A continuación, se presenta un análisis sistemático referencia por referencia.

Sanfelice et al. (2016) forman una base empírica significativa al compilar decisiones de cortes supremas que hacen referencia a principios del derecho ambiental internacional precautorio, quien contamina paga y participación ciudadana. Estos principios han sido invocados recurrentemente en litigios ambientales en países como Colombia, Chile, Perú y Brasil. Sus hallazgos indican que en la mayoría de los casos se aplicó el principio de participación pública, mientras que principios como el contaminador-pagador responsabilidad— y el de desarrollo sostenible mostraron una integración progresiva en argumentos judiciales

El sistema normativo internacional, especialmente desde el Acuerdo de Escazú en 2018, ha robustecido la participación ciudadana e indígena en decisiones ambientales. Esto ha tenido impacto directo en casos nacionales, como en Perú o Ecuador, donde se han exigido procesos de consulta previa ante proyectos extractivos. Este reconocimiento es respondido en parte por el fuerte litigio estratégico que articula principios preventivos y precautorios en defensa de los ecosistemas y comunidades.

Según fuentes recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025) ha dictado opiniones consultivas históricas y ha acogido litigios climáticos emblemáticos, destacando los principios de prevención, reparación y protección intergeneracional. Estas intervenciones sugieren un giro hacia la gestión jurídica integral del cambio climático, donde los principios ambientales no son solo declaraciones, sino obligaciones estatales

El caso ecuatoriano demuestra la operación práctica de principios como la reparación, la prevención y la prevención legal ante daños graves al ambiente. El precedente de Los Cedros (2021) ejemplifica cómo los derechos de la naturaleza, incorporados constitucionalmente en 2008, han sido usados para frenar proyectos extractivos bajo el principio precautorio, incluso sin existir afectación humana directa.

La investigación sobre gobernanza ambiental en Brasil (Abreu et al., 2022) y en el contexto chileno. Ye et al., (2021) revela que, si bien existen marcos regulatorios para prevenir daños y medir impacto social-ambiental, los resultados dependen de la solidez institucional, transparencia y medición efectiva de resultados. Esto demuestra que los principios —aunque presentes en normativa— requieren sistemas resistentes para lograr una aplicación real

La aplicación de los principios del derecho ambiental en América Latina ha tenido un impacto variable en la protección efectiva del medio ambiente, oscilando entre avances normativos importantes y dificultades estructurales que limitan su implementación. Un aspecto destacable es la influencia del Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021, que ha fortalecido el acceso a la información, la participación pública y la protección de defensores ambientales en varios países de la región. No obstante, tal como señalan Abreu et al. (2022), la vigencia de los principios no siempre se traduce en resultados tangibles, debido a problemas como la falta de institucionalidad ambiental sólida, la corrupción y la presión de sectores extractivos. Un ejemplo significativo de aplicación positiva se encuentra en Ecuador, donde el principio precautorio y los derechos de la naturaleza han sido utilizados judicialmente para frenar proyectos mineros en zonas ecológicas sensibles, como el caso de Los Cedros, reafirmando la fuerza operativa del marco constitucional ecológico (Gudynas, 2020).

A nivel regional, el impacto de estos principios también se evidencia en el ámbito supranacional. La Opinión Consultiva OC-32/23 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023 marcó un hito al reconocer el derecho humano a un ambiente sano como un derecho autónomo y vinculante, lo que refuerza el principio de prevención como obligación estatal. Este pronunciamiento sienta precedente en materia de litigios climáticos, al establecer responsabilidades concretas para proteger a grupos vulnerables frente a los efectos del cambio climático (Corte IDH, 2023). Sin embargo, este tipo de avances contrasta con escenarios de retroceso, como el de Brasil, donde reformas legislativas recientes han debilitado los requisitos para obtener licencias ambientales, desmantelando instrumentos clave basados en el principio de prevención y el estudio de impacto ambiental.

Además, la situación de los defensores ambientales en América Latina refleja de forma trágica las limitaciones prácticas de estos principios. Según la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales (2024), América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes luchan por el medio ambiente, lo cual revela una brecha entre la normativa existente y la garantía efectiva de derechos. La persistencia de conflictos socioambientales, la criminalización de líderes comunitarios y la débil respuesta institucional ante estos hechos reflejan una aplicación parcial o ineficaz de los principios de responsabilidad y justicia ambiental. En suma, el impacto real de los principios del derecho ambiental está condicionado por el contexto político, la capacidad estatal y el compromiso social, por lo que su efectividad no puede medirse exclusivamente por su incorporación formal en los textos legales.

El análisis comparado de los marcos constitucionales y legales de los países latinoamericanos revela diferencias sustanciales en cuanto a la incorporación y aplicación de los principios del derecho ambiental. Si bien la mayoría de los países han reconocido formalmente principios como la prevención, la participación y el desarrollo sostenible, su operatividad varía según el contexto político-institucional. En países como Argentina, por ejemplo, se han dado pasos importantes con normativas como la Ley General del Ambiente y la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en temas ambientales para los funcionarios públicos, reforzando la dimensión educativa del principio de prevención (Vogelfanger & Mas, 2021). En contraste, en otros países, como Paraguay o Nicaragua, la normativa ambiental existe pero su aplicación es limitada, debido a la centralización del poder y la ausencia de una institucionalidad ambiental autónoma (Lacovino, 2020).

En este escenario, Ecuador constituye un caso paradigmático en América Latina por su modelo normativo innovador y transformador. La Constitución de 2008 no solo reconoce los principios clásicos del derecho ambiental, sino que introduce un giro filosófico y jurídico radical al establecer los derechos de la naturaleza, basados en la cosmovisión andina del Sumak Kawsay. Este marco reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y exige al Estado y a la sociedad su protección, restauración y mantenimiento, lo cual representa un avance notable frente al modelo tradicional antropocéntrico. Además, Ecuador ha desarrollado un cuerpo normativo complementario, como el Código Orgánico del Ambiente, que articula los principios constitucionales con mecanismos administrativos claros y descentralizados, fortaleciendo la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la gestión ambiental (Moscoso, 2019).

Otro aspecto que distingue a Ecuador es la coherencia entre su legislación y su planificación nacional. El Plan Nacional de Desarrollo ha incorporado objetivos ambientales específicos, como la protección de fuentes hídricas y la gestión integrada de ecosistemas, lo que permite una aplicación territorial de los principios ambientales. Esta articulación se traduce en medidas concretas como la declaración de áreas de protección hídrica y la adopción de tecnologías limpias, alineadas con el principio de sostenibilidad (SENPLADES, 2024). A diferencia de países como Perú o Chile, donde la participación ciudadana en decisiones ambientales es más limitada o centralizada, el modelo ecuatoriano reconoce un rol activo de la comunidad, institucionalizado a través del principio de participación y del derecho a la consulta previa.

Los principios del derecho ambiental en América Latina revelan una importante tensión entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva. Como sostienen Blanco Zúñiga y Arjona Hincapié (2023), aunque los principios fundamentales, prevención, precaución, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional y justicia ambiental— están presentes en la mayoría de las constituciones y leyes de la región, su implementación práctica está lejos de ser uniforme. Esta brecha ha sido documentada por diversos autores que coinciden en señalar obstáculos estructurales como la corrupción, la debilidad institucional y la falta de voluntad política como las principales causas que impiden traducir los principios en acciones concretas de protección ambiental (Ye et al., 2021; Osejos Merino, 2022). Esta situación pone en evidencia que el problema no reside en la falta de normas, sino en la ineficacia de los sistemas encargados de hacerlas cumplir.

En contraste con esta situación generalizada, Ecuador emerge como un referente regional en materia de innovación jurídica ambiental. Como señalan Zapata (2023) y Zambrano et al. (2020), la Constitución ecuatoriana de 2008 representa un giro paradigmático al reconocer los derechos de la naturaleza y al incorporar la cosmovisión andina del Sumak Kawsay como eje de su ordenamiento ambiental. Este enfoque no solo introduce una dimensión ética y cultural distinta, sino que también permite una interpretación progresiva de los principios ambientales en el ámbito judicial y administrativo. Casos como el de Los Cedros ilustran cómo principios como la precaución y la reparación pueden aplicarse efectivamente para proteger ecosistemas, incluso en ausencia de daños humanos directos, reafirmando el carácter operativo de estas disposiciones en la práctica.

En el plano regional, la aprobación del Acuerdo de Escazú ha representado un avance clave en la consolidación de la democracia ambiental, especialmente en lo relativo al principio de participación y al acceso a la justicia ambiental. Sanfelice et al. (2016) y Revuelta (2022) destacan que este acuerdo no solo otorga herramientas legales a la ciudadanía para intervenir en la toma de decisiones, sino que también establece obligaciones claras para los Estados. Sin embargo, el grado de cumplimiento del Acuerdo es desigual entre los países, y su eficacia depende de factores como la educación ambiental, la capacidad institucional local y la protección efectiva de los defensores ambientales. En este sentido, la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales (2024) alerta sobre la alta vulnerabilidad de quienes ejercen este rol en la región, lo que limita el ejercicio pleno de estos derechos y evidencia las deficiencias en la implementación del principio de responsabilidad.

Otro punto destacado es el papel de los órganos jurisdiccionales en la consolidación de los principios del derecho ambiental. Zapata-Cruz (2023) demuestra que, aunque el derecho a un medio ambiente sano no está explícitamente reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha interpretado su existencia a partir de otros derechos fundamentales. La Opinión Consultiva OC-32/23 de 2023, al reconocer este derecho como autónomo, refuerza la aplicación de principios como la prevención y la equidad intergeneracional, estableciendo nuevas obligaciones jurídicas para los Estados en materia de cambio climático. Este desarrollo muestra cómo el sistema interamericano está contribuyendo a fortalecer la fuerza vinculante de los principios ambientales más allá del plano normativo nacional.

Aunque en América Latina ha avanzado en la formulación y consagración de principios ambientales, estos deben ir acompañados de políticas públicas coherentes, planificación a largo plazo y sistemas de monitoreo eficaces. Autores como Freire-Vinueza et al. (2021) y Cano (2021) insisten en que los principios solo pueden ejercer un rol transformador si existen condiciones institucionales que garanticen su cumplimiento. Esto implica, entre otros aspectos, la capacitación de funcionarios públicos, la inclusión de comunidades vulnerables en la toma de decisiones y el fortalecimiento del marco judicial. En conclusión, los principios del derecho ambiental representan una base jurídica sólida, pero su impacto dependerá de la capacidad de los Estados para convertirlos en herramientas efectivas de gobernanza ambiental.

La presente investigación confirma que los principios del derecho ambiental en América Latina han sido ampliamente reconocidos en los textos constitucionales, normativos e internacionales; sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo desigual y en muchos casos limitada. A pesar de avances como el Acuerdo de Escazú y el reconocimiento de derechos de la naturaleza en Ecuador, la región continúa enfrentando obstáculos estructurales que impiden traducir estos principios en una protección ambiental efectiva. La persistencia de brechas institucionales, la falta de participación ciudadana real y la vulnerabilidad de los defensores ambientales siguen siendo retos prioritarios para consolidar una gobernanza ecológica eficiente.

Frente a este panorama, se hace indispensable fortalecer los mecanismos de implementación, aumentar la inversión en capacidades institucionales y garantizar el acceso a la justicia ambiental para todas las personas. Los principios jurídicos ambientales deben dejar de ser formulaciones simbólicas para convertirse en herramientas vivas de transformación, capaces de orientar políticas públicas, decisiones judiciales y prácticas sociales hacia un modelo verdaderamente sostenible. Solo así será posible cerrar la brecha entre el derecho y la realidad, y avanzar hacia una protección efectiva del medio ambiente en América Latina.

Una de las principales implicaciones del estudio es la constatación de la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de gobernanza ambiental. Si bien los principios jurídicos están formalmente reconocidos en numerosos marcos normativos, su aplicación efectiva continúa siendo limitada. En este sentido, los hallazgos pueden orientar a los responsables de políticas públicas sobre la urgencia de consolidar marcos regulatorios robustos, sistemas de monitoreo eficaces y procesos participativos que permitan traducir los principios en acciones concretas.

Sin embargo, el diseño metodológico empleado también impone ciertas limitaciones. Al tratarse de una revisión sistemática documental con enfoque cualitativo, el estudio se sustenta exclusivamente en fuentes secundarias, sin incluir evidencia empírica directa como entrevistas, estudios de caso o trabajo de campo. Esta característica restringe la posibilidad de explorar en profundidad las dinámicas contextuales de implementación de los principios en situaciones específicas.

Asimismo, aunque el análisis se apoya en literatura académica, decisiones judiciales y normativa vigente, la medición del impacto real de estos principios sobre la protección ambiental excede el alcance de esta investigación. Captar dicho impacto requeriría incorporar metodologías cuantitativas, estudios longitudinales y evaluaciones sobre el terreno, lo que representa una línea futura de trabajo relevante para complementar los hallazgos presentados.

Medina-Toledo y Maldonado-Ruiz: diseño de la investigación, administración del proyecto, análisis e interpretación formal de datos, redacción manuscrito y revisión final del manuscrito. Revisión de la bibliografía y redacción manuscrito. Hemos leído y aprobado la versión final del manuscrito, así mismo estamos de acuerdo con la responsabilidad de todos los aspectos del trabajo presentado.

Los autores declaramos no tener conflictos de interés en relación con el trabajo presentado en este informe.

No se usaron tecnologías de IA o asistidas por IA para el desarrollo de este trabajo.

Abreu, M., Soares, I. y Silva, S. (2022). Calidad de la gobernanza y política ambiental en economías emergentes ricas en recursos: el caso de Brasil. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722000415

Alianzas de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe. (2024) Justicia Ambiental y personas defensoras del ambiente en américa Latina. http://bit.ly/4mBE8ZG

Blanco Zúñiga, G., & Arjona Hincapié, F. (2023). Constitución Ambiental Unificada para América Latina. Grupo Editorial Ibáñez. https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/libro-constitucion-ambiental.pdf

Cano, G. (2021). Derecho ambiental: Suplemento N.º 1 – Derecho penal ambiental. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Derecho-Ambiental-1-septiembre-2021.pdf

Constitución de la Nación Argentina [Const.]. Art. 41. 22 de agosto de 1994 (Argentina). https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-08/Constitucion%20Nacional.pdf

Constitución de la República de El Salvador [Const.]. Art. 117. 15 de diciembre de 1983 (El Salvador). https://www.asamblea.gob.sv/leyes-y-decretos/constitucion

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. Art. 71. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Constitución Política de Colombia [Const.]. Art. 7. 7 de julio de 1991 (Colombia). https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0219.pdf

Corte Constitucional del Ecuador (2021). Caso No. 1149‑19‑JP/20: Revisión de garantías (Derechos de la naturaleza y justicia ecológica) [PDF]. http://bit.ly/45Dmpv0

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Informe anual 2023 [PDF]. https://www.corteidh.or.cr/docs/informe2023/espanol.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión Consultiva OC‑32: Emergencia climática y derechos humanos [Serie A No. 32, documento en español]. San José, Costa Rica. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_32_esp.pdf

DAR & COICA. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe [PDF]. Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

Freire-Vinueza, C., Meneses, K., & Cuesta, G. (2021). América Latina:¿ Un paraíso de la contaminación ambiental?. Revista de Ciencias Ambientales, 55(2), 1-18. https://doi.org/10.15359/rca.55-2.1

Gudynas, E. (2020). Derechos de la Naturaleza: Ética Biocéntrica y Políticas Ambientales. Editorial Elephant.

Jaramillo Moreno, J. (2024). Derecho ambiental: una visión aplicada de los principios ambientales en la normativa Ecuatoriana. Revista Científica Ciencias Naturales y Ambientales, 18(1), 553–562.

Lacovino, A. (2020). Constitucionalismo Ecológico en América Latina: De Los Derechos ambientales a los Derechos de la Naturaleza. Cultura Latinoamericana. Revista de Estudios Interculturales, 31(1). https://doi.org/10.14718/culturalatinoam.2020.31.1.12

Moscoso, A. M. (2019). El nuevo marco jurídico en materia ambiental en Ecuador. Estudio sobre el Código Orgánico del Ambiente. Actualidad jurídica ambiental, 89, 3-32.

Narváez, I., & Narváez, M. J. (2014). Derecho ambiental en clave neoconstitucional (enfoque político) (534 p.) [PDF]. FLACSO, Sede Ecuador. www.flacsoandes.edu.ec

Ochoa Jiménez, C. (2024). Los derechos de la naturaleza en Ecuador. Análisis desde la jurisprudencia constitucional. Revista Académica-Investigativa de La Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 11(21). https://doi.org/10.54753/suracademia.v11i21.2150

Osejos Merino, M. (2022). Los problemas ambientales en Ecuador y América Latina. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS, 4(5). https://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/268/351

Page, M. J., et al. (2021). Rev Esp Cardiol (English ed.), 74(9), 790–799. (https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010).

Revuelta, B. (2022). La consolidación del Derecho Ambiental en México. Tendencias y desafíos. Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia, 7(21). https://doi.org/10.32870/dgedj

Sanfelice, V. T., Geert, P., Calster, V., & Reins, L. (2016). The Application of International Environmental Law Principles in Latin America. Compilation of a database of superior courts case-law, and initial findings. 6(24). https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2746804

Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). (2024). Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024–2025 [PDF]. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/02/PND2024-2025.pdf

Vargas-Chaves, I., & Cumbe-Figueroa, A. (2023). Los derechos de la naturaleza en Colombia, Ecuador y Bolivia: De la gramática constitucional y los procesos de reconocimiento, a una nueva interpretación. Revista Catalana de Dret Ambiental, 14(1).

Vogelfanger, A., & Mas, M. V. (2021). La Ley Yolanda, un avance hacia la alfabetización ambiental y la educación en desarrollo sostenible en Argentina. Praxis educativa, 25(3), 278-293. https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2021-250316

Ye, B., Jiang, J., Liu, J., Zheng, Y., & Zhou, N. (2021). Research on quantitative assessment of climate change risk at an urban scale: Review of recent progress and outlook of future direction. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, 110415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110415

Zambrano, M., González García, Y., & Arraiz Rivas, A. (2020). Principios Del Derecho Ambiental Una Mirada Desde El Desarrollo Sustentable. Revista de Ciencias Jurídicas y Políticas UNELLEZ-JURIS. http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/rjuris/article/view/1112

Zapata-Cruz, D. M. (2023). La Protección Jurídica Del Derecho A Vivir En Un Ambiente Sano Y Ecológicamente Equilibrado En La República Del Ecuador. 6(1), 77–90. https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778121010.pdf