ISSN: 3091-1540

Vol. 3, Núm. 2 | Julio – Diciembre 2025 | e2025013

DOI: https://doi.org/10.70171/wjaynm45

Políticas de Inclusión Laboral para Servidores Públicos con Discapacidad y Sustitutos Directos en una Empresa Pública de Cuenca, Ecuador

Employment Inclusion Policies for Public Officials with Disabilities and Their Designated Substitutes in a State-Owned Enterprise: The Case of Cuenca, Ecuador

Janeth del Carmen Zúñiga-Campoverde1*

https://orcid.org/0009-0006-2727-6586

María Piedad Quilumba-Tumbaco1

https://orcid.org/0009-0002-2927-434X

Andrea Estefanía Almeida-Naranjo2

https://orcid.org/0000-0001-6993-5670

1Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, Ecuador

2Investigadora Independiente

Recibido: 20 de junio de 2025. Aceptado: 27 de julio de 2025. Publicado en línea: 30 de julio de 2025

*Autor de correspondencia: [email protected]

Resumen

Justificación: la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público sigue siendo un desafío en Ecuador, pese a la existencia de marcos normativos. Objetivo: el presente estudio analiza las percepciones y experiencias de los servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos en relación con las políticas de inclusión laboral implementadas en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca. Metodología: se empleó un enfoque cualitativo, no experimental, de alcance descriptivo y transversal. Se entrevistó a 27 participantes pertenecientes al Grupo de Atención Prioritaria, seleccionados por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas y observación participante. Resultados: se evidenció avances en la implementación de políticas inclusivas, destacando el cumplimiento del 4% de incorporación de personas con discapacidad exigido por la normativa ecuatoriana. Sin embargo, persistieron desafíos en la adecuación de infraestructura, procesos de contratación equitativos y formación del personal en temas de discapacidad. Algunos participantes reportaron experiencias de discriminación o exclusión, especialmente durante la pandemia. Conclusión: si bien existen esfuerzos institucionales para cumplir legalmente la inclusión efectiva requiere un enfoque integral que abarque condiciones físicas, culturales y estructurales.

Palabras clave: discapacidad, inclusión laboral, políticas públicas, sustitutos directos.

Abstract

Justification: the labor inclusion of people with disabilities in the public sector remains a challenge in Ecuador, despite the existence of regulatory frameworks. Objective: this study analyzes the perceptions and experiences of public servants with disabilities and direct substitutes regarding the labor inclusion policies implemented at the Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte of Cuenca. Methodology: A qualitative, non-experimental approach was used, with a descriptive and cross-sectional scope. Twenty-seven participants belonging to the Priority Attention Group were interviewed, selected through convenience sampling. Data were collected through semi-structured interviews and participant observation. Results: Progress was observed in the implementation of inclusive policies, particularly the fulfillment of the 4% hiring quota for people with disabilities mandated by Ecuadorian law. However, challenges persisted in infrastructure adaptation, equitable hiring processes, and staff training on disability-related issues. Some participants reported experiences of discrimination or exclusion, especially during the pandemic. Conclusion: although institutional efforts exist to comply with legal requirements, effective inclusion demands a comprehensive approach that encompasses physical, cultural, and structural conditions.

Keywords: disability, labor inclusion, public policy, designated substitutes.

Cita: Zúñiga-Campoverde, M. del C., Quilumba-Tumbaco, M. P., & Almeida-Naranjo, A. E. (2025). Políticas de Inclusión Laboral para Servidores Públicos con Discapacidad y Sustitutos Directos en una Empresa Pública de Cuenca, Ecuador. Erevna Research Reports, 3(2), e2025013. https://doi.org/10.70171/wjaynm45

Esta obra está sujeta a una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que toda persona tiene derecho a elegir libremente un trabajo digno, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Este derecho implica no solo la libertad para escoger un empleo, sino también que las condiciones laborales sean justas y satisfactorias, garantizando una remuneración equitativa por trabajo igual. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2008) reconoce expresamente el derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo en igualdad de condiciones con el resto de la población. En particular, su artículo 27 garantiza la oportunidad de obtener un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado laboral y un entorno de trabajo que sean abiertos, inclusivos y accesibles para todas las personas.

A partir de estos instrumentos internacionales, el trabajo constituye un derecho humano fundamental y, a la vez, un deber social cuya garantía debe regirse por los principios de igualdad, equidad e inclusión. En este marco, los Estados han desarrollado políticas públicas orientadas a promover la inclusión laboral, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad, como aquellas con discapacidad y sus sustitutos directos, tanto en el sector público como en el privado. A pesar de estos avances normativos, las estadísticas mundiales reflejan una realidad aún desigual. Se estima que aproximadamente el 15% de la población global, es decir, mil millones de personas viven con alguna discapacidad; de este grupo, alrededor del 80% se encuentran en edad de trabajar. Sin embargo, la realidad laboral para este colectivo sigue siendo profundamente desigual. Solo el 30% de las personas con discapacidad participa activamente en el mercado laboral y cerca del 33% cuenta con un empleo, lo que representa una tasa significativamente menor en comparación con las personas sin discapacidad, cuya participación suele duplicar estos niveles (Muñoz Castillo & Ramírez Arias, 2024).

En cuanto a la normativa regional, algunos países sudamericanos han establecido cuotas para fomentar la inclusión. Por ejemplo, en Argentina la legislación estipula que al menos el 4 % del total de empleados en el sector público deben ser personas con discapacidad; sin embargo, esta disposición rara vez se cumple en su totalidad. De manera similar, Bolivia obliga tanto a entidades públicas como privadas a contratar personas con discapacidad en un porcentaje mínimo del 4 %, aunque en la práctica esta norma tampoco se aplica de forma generalizada. En contraste, Colombia no impone una cuota obligatoria, pero ofrece incentivos tributarios a los empleadores que incorporen a personas con discapacidad, lo cual ha generado una respuesta limitada, restringida a un pequeño sector empresarial (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2022).

Situación Normativa en Ecuador

Según la Organización Panamericana de la Salud (s.f.), se considera personas con discapacidad a quienes presentan limitaciones físicas, sensoriales, mentales o cognitivas que afectan su capacidad para realizar actividades cotidianas o participar plenamente en la sociedad. En Ecuador, la legislación vigente las reconoce como parte del Grupo de Atención Prioritaria (GAP), junto con otros colectivos que, debido a condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, edad u origen étnico, enfrentan riesgos que dificultan su desarrollo y acceso a mejores condiciones de vida (Santillan et al., 2019).

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo (2018) establece que los sustitutos directos son las personas responsables del cuidado de una persona con discapacidad severa y establece que estos pueden ser considerados dentro del porcentaje obligatorio de cumplimiento de inclusión laboral establecido por la normativa. En esta misma línea, la Corte Nacional de Justicia (2018) ha señalado que “el sustituto es la persona que accede a un puesto de trabajo en reemplazo de la persona con discapacidad, por tenerlo bajo su responsabilidad y cuidado”. De este modo, las políticas públicas de inclusión laboral protegen tanto a los integrantes del GAP como a sus sustitutos directos, brindándoles oportunidades que faciliten y promuevan su plena y activa participación en el ámbito laboral. A pesar de estos las vulneraciones a los derechos fundamentales de estas personas continúan siendo un desafío importante (Espinoza Mina & Gallegos Barzola, 2018).

Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2024), hasta diciembre de ese año se registraban 487.542 personas con discapacidad calificadas. De este total, únicamente 62.298 se encontraban laboralmente activas, junto con 6.603 sustitutos directos, desempeñándose en sectores como la producción, la administración y el comercio. Aunque estas cifras representan un avance, la realidad sigue siendo preocupante: el porcentaje de personas con discapacidad empleadas no alcanza siquiera el 25 % del total en edad laboral. De hecho, el 84,81 % de este grupo permanece excluido del mercado laboral, lo cual evidencia que aún persisten obstáculos estructurales. En este contexto, corresponde al Gobierno Nacional asumir un rol proactivo y efectivo en la implementación de políticas públicas que garanticen la inclusión social y laboral tanto de las personas con discapacidad como de sus sustitutos directos (CONADIS, 2024).

Es claro que la problemática de inclusión laboral de personas con discapacidad en el Ecuador responde, en gran medida, a la ineficaz implementación de las políticas públicas vigentes. Esta deficiencia ha generado que, en múltiples ocasiones, no se garantice de manera efectiva la participación de este grupo de atención prioritaria en el ámbito laboral (Imacaña Núñez & Villacrés López, 2022). Un ejemplo representativo de esta situación se encuentra en la sentencia No. 1342-16 EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador (2021), en la cual se determinó la vulneración del derecho a la estabilidad laboral de un servidor público con discapacidad, quien a pesar de contar con un nombramiento provisional, fue separado de su cargo, lo que evidenció un trato desigual en su entorno laboral y la omisión de las obligaciones institucionales de aplicar las políticas públicas de inclusión vigentes. Ante esta situación, los operadores de justicia dictaron medidas de reparación, entre ellas una indemnización por los daños ocasionados, reconociendo así la responsabilidad estatal frente a la discriminación sufrida por la persona con discapacidad.

Para comprender mejor este contexto, resulta fundamental considerar el marco normativo vigente. La Constitución de la República del Ecuador (2008), en los artículos 330 y 333, establece que garantizará que las personas con discapacidad tengan acceso y sean incluidas en el trabajo remunerado en igualdad de condiciones. De forma concomitante, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), dispone que “la o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en relación con sus condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad y diversidad” (art. 47).

Además, la Ley Orgánica del Servidor Público [LOSEP] (2010) señala que “no se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el desempeño laboral de una persona con discapacidad”. En línea con esto, la Norma para Calificación de Sustitutos de Personas con Discapacidad (2018) establece que, para ser un sustituto directo es necesario normar el procedimiento que el Ministerio del Trabajo deberá aplicar respecto de la emisión de la calificación y certificación de sustitutos directos, para el posterior registro, siendo así que se requiere de un procedimiento adecuado para determinar a una persona como sustituto directo.

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013), estableció multas económicas para las empresas que no cumplen con las políticas públicas de incorporar al menos un 4% de personal con discapacidad en sus nóminas. Estas normativas han permitido mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y los sustitutos directos.

Bajo este contexto, la presente investigación se desarrolló en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP), ubicada en la ciudad de Cuenca, capital de Azuay, en la región interandina del sur de Ecuador. La misión de esta empresa es promover a Cuenca como una ciudad segura, sostenible e inclusiva, fomentando una movilidad integral con innovación y calidad en el servicio. Hasta la fecha, cuenta con una nómina de 749 servidores públicos, de los cuales 27 personas poseen algún tipo de discapacidad y/o son sustitutos directos. En el marco del cumplimiento legal del MDT, la EMOV EP hasta diciembre de 2024 cumple con el 4% de la política de inclusión laboral, aclarando que el cálculo se realiza con el personal de planta. Asimismo, la EMOV EP desde el 2015 dispone de políticas de inclusión laboral que ejecuta un equipo técnico multidisciplinario.

Considerando lo anterior, y tomando a la EMOV EP como caso representativo de la aplicación de las políticas públicas de inclusión laboral en el sector público, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones de los servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos sobre la implementación de políticas de inclusión laboral en la EMOV EP? Por lo tanto, se plantea como objetivo general interpretar las percepciones y experiencias de los servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos sobre las políticas de inclusión laboral implementadas en la EMOV EP, mediante indicadores cualitativos como las percepciones sobre inclusión laboral, adaptaciones en el lugar de trabajo, clima y cultura organizacional, satisfacción y bienestar laboral.

En relación con estos indicadores, a continuación se desarrollan los principales fundamentos teóricos que permiten comprender el marco de las políticas de inclusión laboral y sus implicaciones prácticas en el entorno organizacional.

Políticas de Inclusión Laboral

La CEPAL (2023) define la inclusión laboral como un objetivo de desarrollo social inclusivo, cuyo propósito es asegurar que todos los integrantes de la fuerza laboral puedan acceder a trabajos decentes que garanticen una remuneración adecuada y protección social. Para alcanzar dicho objetivo es importante implementar políticas públicas de inclusión. En esta línea, Maldonado Valera et al. (2020) señalan que las políticas públicas de inclusión laboral dirigidas a personas pertenecientes al GAP constituyen un proyecto de modernización del trabajo, al representar una de las iniciativas más recientes orientadas a asegurar condiciones laborales justas e igualitarias para este grupo. Estas políticas responden a marcos legales que promueven su integración plena en la sociedad y previenen su exclusión del ámbito laboral. En otras palabras, se trata de lineamientos y normativas diseñadas para garantizar que todas las personas, sin distinción, tengan igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo en el empleo

El CONADIS (2024) por su parte, define las políticas de inclusión laboral como el conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima para resolver problemas públicos complejos. En este sentido, las normativas, estrategias y servicios de la EMOV-EP, deben ajustarse a las estructuras que promuevan el desarrollo integral y autónomo de las personas, reconociendo y respetando sus capacidades y necesidades, a fin de garantizar una inclusión laboral efectiva. En este contexto, hasta la fecha, la EMOV-EP ha alcanzado un cumplimiento del 4 % en su cuota de inclusión laboral dentro de su nómina de talento humano. Esto se traduce en la vinculación de 27 trabajadores, entre servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos, promoviendo de este modo el ejercicio efectivo del derecho al trabajo inclusivo.

Adaptaciones en el lugar de trabajo

Para impulsar la inclusión laboral, tanto las empresas públicas como privadas tienen la obligación de adecuar los puestos de trabajo, la infraestructura, las ayudas técnicas, así como los espacios y entornos en los que las personas con discapacidad se desenvuelven. En este sentido, la responsabilidad empresarial adquiere un papel fundamental (R. Heras, 2018). La adaptación del entorno laboral implica ajustarlo a las necesidades específicas de cada persona con discapacidad, considerando sus capacidades y limitaciones, con el fin de garantizar condiciones laborales adecuadas y equitativas.

Esta adecuación se articula con el concepto de “ruta accesible”, definido por la Corporación Ciudad Accesible (2021a) como un trayecto continuo, libre de obstáculos, gradas o barreras, y con un pavimento estable, que conecta el exterior con todos los espacios interiores de una edificación. En otras palabras, se trata de garantizar la ausencia de barreras físicas que dificulten la circulación de las personas con discapacidad, así como de proporcionar las condiciones necesarias para su pleno desenvolvimiento en el entorno laboral.

En el caso de la EMOV-EP, la accesibilidad física representa un componente esencial para la inclusión, y la adecuación de las instalaciones debe garantizar que los 27 trabajadores con discapacidad puedan desempeñarse en igualdad de condiciones. No obstante, la infraestructura actual resulta insuficiente para cumplir con este objetivo. La falta de adecuaciones efectivas sigue representando una barrera que limita el ejercicio pleno de sus funciones, obstaculizando así una verdadera inclusión laboral.

Clima y Cultura Organizacional

El clima laboral y la cultura organizacional son factores que inciden directamente en la inclusión, el bienestar y el desempeño de las personas dentro del entorno de trabajo. En el marco de la presente investigación, se integran personas con discapacidad y sus sustitutos directos, con el propósito de promover una inclusión real y efectiva en el ámbito laboral. Esta integración busca, además, mejorar el desempeño y la motivación de los servidores públicos con discapacidad, reducir barreras sociales y estructurales que puedan generar discriminación o exclusión, y fomentar equipos diversos, lo que enriquece la creatividad, la innovación y la cohesión institucional.

La cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias y valores compartidos que proporcionan un marco común de referencia, que hace que las personas tengan una concepción más o menos homogénea de la realidad y un patrón similar de comportamientos ante situaciones específicas (Fajardo et al., 2020). En este sentido, una cultura organizacional inclusiva permite que los servidores públicos perciban su lugar de trabajo como un espacio donde son reconocidos, valorados y conscientes de que su contribución fortalece dicha cultura. Esto contribuye a que los trabajadores se sientan identificados y alineados con la visión y los objetivos de la institución.

Por su parte, el clima laboral se enfoca en el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la integración social de los servidores públicos en su ambiente de trabajo. Según Lucas y Ureta (2019), “intervienen algunos factores considerados importantes, como la percepción que tengan los trabajadores del ambiente donde laboran, lo cual guarda relación con la confianza, la estabilidad, el trabajo en equipo y la sinergia entre empleados. Este resultado, ya sea positivo o negativo, influirá directamente en la productividad de la empresa.” De esta manera, un clima laboral saludable es esencial para potenciar la inclusión y el rendimiento de los equipos de trabajo.

METODOLOGÍA

Diseño de Investigación

El presente estudio adoptó un enfoque cualitativo, partiendo del supuesto de que la realidad social está construida a partir de significados y símbolos que, a través del discurso y la observación permite comprender las perspectivas y experiencias de las personas; es decir, se centra en la comprensión (Hadi Mohamed et al., 2023). Este enfoque permitió comprender en profundidad las percepciones y experiencias de los participantes en relación con el fenómeno social de las políticas de inclusión laboral de los servidores públicos que pertenecen al GAP (discapacidad y sustitutos directos) de la empresa EMOV-EP Cuenca, Ecuador. Se utilizó un diseño descriptivo, transversal y no experimental, que facilitó la observación del fenómeno en su contexto natural, sin manipulación de variables, lo que permitió describir las experiencias de los sujetos en un momento específico.

Participantes

La muestra estuvo conformada por 27 servidores públicos, seleccionados intencionadamente por su accesibilidad y vinculación directa con el fenómeno de estudio. Este grupo incluyó tanto a personas con discapacidad como a representantes sustitutos, quienes participaron cuando la presencia directa no fue posible. Su colaboración fue fundamental para obtener información relevante y alcanzar los objetivos planteados. Las características sociodemográficas principales de la muestra se resumen en la Tabla 1. Respecto al género, la mayoría de los participantes fueron hombres (56%), aunque la participación femenina fue significativa (44%).

En cuanto al tipo de discapacidad, predominó la discapacidad física (37%), seguida por la visual (22%) y auditiva (15%). Un 26% correspondió a participantes sustitutos que representaron a trabajadores con discapacidad. La experiencia laboral varió, con mayor concentración en los rangos de 10 a 15 años (33%) y de 5 a 9 años (22%), y un 11% con más de 20 años de trayectoria.

En relación con el nivel educativo, la muestra se distribuyó equilibradamente entre personas con formación de bachillerato (41%) y estudios universitarios de tercer nivel (41%), además de un grupo menor con títulos de cuarto nivel (Magíster) o formación técnica y tecnológica.

Finalmente, los participantes desempeñaron funciones operativas y administrativas en diversas áreas institucionales, tales como matriculación, tránsito, control de transporte público, educación vial, talento humano, comunicación institucional, gestión documental y finanzas.

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los Participantes

|

Código |

Característica |

Porcentaje |

Género |

Años de experiencia laboral |

Nivel académico |

Área de trabajo |

|

SP1 |

Visual |

40 |

Masculino |

5-9 |

Tercer nivel |

Tránsito |

|

SP2 |

Física |

43 |

Masculino |

15-20 |

Tercer nivel |

Mediación |

|

SP3 |

Auditiva |

41 |

Femenino |

10-15 |

Bachiller |

Matriculación |

|

SP4 |

Sustituto |

|

Femenino |

15-20 |

Tercer nivel |

Contratación Pública |

|

SP5 |

Física |

33 |

Masculino |

10-15 |

Tercer nivel |

Matriculación |

|

SP6 |

Auditiva |

32 |

Femenino |

Más de 20 años |

Bachiller |

Educación Vial |

|

SP7 |

Sustituto |

|

Masculino |

10-15 |

Educación técnica o tecnológica |

Agente de tránsito |

|

SP8 |

Física |

67 |

Masculino |

5-9 |

Bachiller |

Sellaje TTT |

|

SP9 |

Visual |

63 |

Masculino |

Más de 20 años |

Bachiller |

Tesorería |

|

SP10 |

Física |

33 |

Masculino |

10-15 |

Bachiller |

Recaudador |

|

SP11 |

Visual |

56 |

Femenino |

15-20 |

Cuarto nivel-Magister |

Ates |

|

SP12 |

Visual |

59 |

Masculino |

5-9 |

Cuarto nivel-Magister |

Parqueaderos |

|

SP13 |

Auditiva |

30 |

Masculino |

5-9 |

Tercer nivel |

Operativo |

|

SP14 |

Física |

33 |

Masculino |

15-20 |

Tercer nivel |

Subgerencia de Comunicación |

|

SP15 |

Sustituto |

|

Femenino |

5-9 |

Bachiller |

Control de transporte público |

|

SP16 |

Sustituto |

|

Femenino |

10-15 |

Tercer nivel |

Control de Tránsito |

|

SP17 |

Física |

70 |

Masculino |

15-20 |

Bachiller |

Sala de Monitoreo CSC |

|

SP18 |

Física |

38 |

Femenino |

10-15 |

Tercer nivel |

Asistentes de matriculación |

|

SP19 |

Sustituto |

|

Masculino |

5-9 |

Cuarto nivel-Magister |

Control de tránsito |

|

SP20 |

Sustituto |

|

Masculino |

10-15 |

Educación técnica o tecnológica |

Control tránsito |

|

SP21 |

Física |

54 |

Femenino |

1 -4 |

Bachiller |

Financiero |

|

SP22 |

Visual |

30 |

Femenino |

10-15 |

Tercer nivel |

Asistente de matriculación |

|

SP23 |

Visual |

31 |

Masculino |

15-20 |

Bachiller |

Financiero |

|

SP24 |

Auditiva |

45 |

Femenino |

15-20 |

Tercer nivel |

Gestión Documental |

|

SP25 |

Física |

40 |

Femenino |

1 -4 |

Bachiller |

Comunicación |

|

SP26 |

Sustituto |

|

Femenino |

1 -4 |

Bachiller |

Comunicación |

|

SP27 |

Física |

51 |

Femenino |

Más de 20 años |

Tercer nivel |

Talento Humano |

Técnicas e Instrumentos

La técnica empleada fue la entrevista semiestructurada, complementada con la observación participante. Para su aplicación, se utilizaron dos instrumentos: un guion estructurado con seis preguntas abiertas y una guía para la observación participante. Las preguntas del guion fueron diseñadas en torno a los siguientes ejes temáticos: inclusión laboral, adaptaciones en el lugar de trabajo, clima y cultura organizacional, así como satisfacción y bienestar laboral. Estos ejes temáticos fueron previamente validados por dos profesionales expertos en el ámbito laboral y en Trabajo Social.

Procedimiento

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, considerando además su pertenencia al GAP. La participación fue completamente libre y voluntaria, sin recibir compensación económica de ningún tipo. Los datos recolectados fueron tratados con estricta confidencialidad y resguardo ético. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2024, con una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos cada una.

Análisis de Datos

Se procedió a la transcripción y al análisis manual de las entrevistas. Para ello, se aplicó un análisis temático, el cual permitió identificar unidades de significado y códigos iniciales que fueron agrupados en categorías, con el propósito de interpretar patrones en función del objetivo planteado. En este marco, se recurrió a un proceso de categorización abierta, axial y selectiva.

La categorización abierta constituyó la etapa inicial, en la que se dividió la información y, a partir de las palabras y frases de los participantes, se identificaron conceptos y categorías emergentes. La categorización axial facilitó la comprensión de las relaciones entre dichas categorías, permitiendo detectar patrones y conexiones, así como las formas en que las subcategorías y categorías se influían mutuamente. En este nivel se abordaron interrelaciones entre experiencias vinculadas a la inclusión, la igualdad de oportunidades, las situaciones de discriminación y la adecuación de la infraestructura. Por último, la categorización selectiva consistió en identificar una categoría central que integrara y explicara todos los datos en torno al fenómeno estudiado. Se elaboró así una historia central que permitió dar cuenta del fenómeno, siguiendo la propuesta de Vasilachis de Gialdino (2006).

De acuerdo con el procedimiento metodológico propuesto por Urra et al. (2013), también se llevó a cabo un análisis del discurso. Este procedimiento permitió explorar distintos contextos individuales, enriqueciendo la comprensión de los fenómenos investigados a partir de hechos significativos y de cómo estos contribuyeron a la construcción de realidades sociales. El análisis contempló las particularidades de cada caso, considerando variables como el tipo y porcentaje de discapacidad, la edad, el género, el tiempo de permanencia en la empresa pública, el cargo desempeñado y el nivel de satisfacción laboral.

RESULTADOS

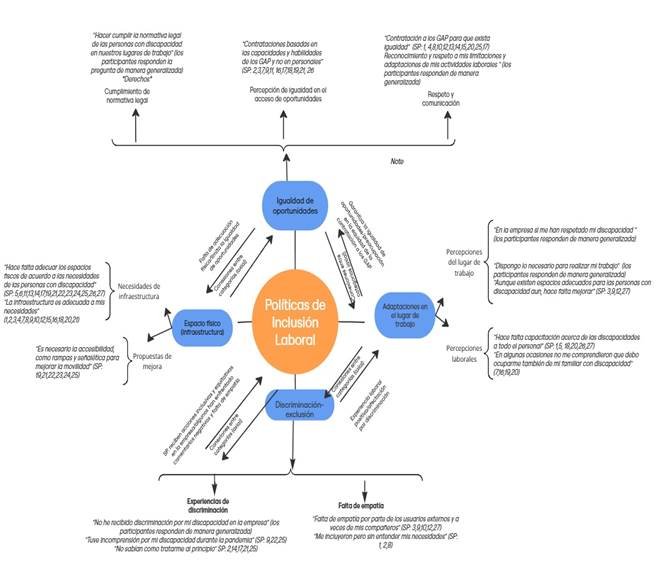

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos de la EMOV-EP, se identificaron diversas categorías y subcategorías relacionadas con las percepciones y experiencias frente a las políticas de inclusión laboral implementadas. La Figura 1 presenta un mapa categorial que sistematiza estos hallazgos, organizados en torno a cuatro dimensiones principales: igualdad de oportunidades, adaptaciones en el lugar de trabajo, espacio físico (infraestructura) y experiencias de discriminación o exclusión.

Figura 1. Mapa de Categorías Emergentes sobre las Percepciones de las Políticas de Inclusión Laboral

A continuación, se detalla los resultados de las dimensiones:

Inclusión Laboral

Las políticas de inclusión laboral en la empresa pública son percibidas como adecuadas por los servidores públicos con discapacidad y/o sus sustitutos directos, quienes se desempeñan en distintas áreas, desde funciones administrativas hasta operativas. Estas políticas se consolidan aún más con el cumplimiento del 4% de inclusión de personal perteneciente a grupos de atención prioritaria (GAP).

Adaptación en el Lugar de Trabajo

La adaptación en los lugares de trabajo para servidores públicos con discapacidad y/o sus sustitutos directos, manifiestan experiencias positivas en la EMOV-EP, resaltando la comprensión y el apoyo brindado por sus jefes inmediatos, especialmente en lo relacionado con sus necesidades personales, como el cuidado de familiares con discapacidad. Muchos destacan haber tenido un acceso adecuado a sus puestos de trabajo y sentirse respetados en el ejercicio de sus funciones. No obstante, también se evidencian testimonios que reflejan dificultades, principalmente asociadas a las exigencias laborales que no siempre consideran sus condiciones de discapacidad. En sus testimonios relatan: “Hace falta capacitación acerca de las discapacidades a todo el personal para que comprendan nuestra situación", (SP: 1,5, 18,20,26,27), solicitan que exista empatía, comprensión acerca de su situación; así mismo otro mencionan: "En algunas ocasiones no me comprendieron que debo ocuparme también de mi familiar con discapacidad" (7,16,19,20); en ocasiones existió incomprensión por parte de los compañeros de trabajo para las personas sustitutas directas; otros manifiestan: "Dispongo lo necesario para realizar mi trabajo" (de forma general); otro mencionan "Aunque existen espacios adecuados para las personas con discapacidad aun, hace falta mejorar" (SP: 3,9,12,27); finalmente algunos servidores públicos manifiestan; “En la empresa si me han respetado mi discapacidad -responden de manera generalizada”.

Igualdad de oportunidades

En relación con la percepción de igualdad de oportunidades laborales, los servidores públicos perteneciente a grupos de atención prioritaria (GAP), reconocen que la empresa ha realizado esfuerzos por garantizar un trato equitativo e inclusivo. No obstante, algunos participantes relatan que aún existen áreas por mejorar, particularmente en lo referente a procesos de contratación que privilegien las capacidades profesionales por encima de las relaciones personales. Aunque se valora el cumplimiento de las normativas legales por parte de la EMOV-EP, persiste la necesidad de fortalecer la equidad y promover una inclusión efectiva de todos los trabajadores. Algunos servidores públicos en relación al cumplimiento de la normativa legal relatan lo siguiente: "Continuar con el cumplimiento de la normativa legal para las personas con discapacidad en nuestros lugares de trabajo" (los participantes responden la pregunta de manera generalizada); en relación a la igualdad en el acceso de oportunidades mencionan: "Las contrataciones deben estar basadas en las capacidades y habilidades de los GAP y no en personales" (SP: 2,3,7,9,11,16,17,18,19,21, 26); además, otros entrevistados mencionan: "Continuar con las contrataciones a las personas con discapacidad para que exista la igualdad de oportunidades" (SP: 1, 4,8,10,12,13,14,15,20,25,17); otros relatan también acerca del respeto y la comunicación: “Reconocimiento y respeto a mis limitaciones y adaptaciones de mis actividades laborales” (responden de manera generalizada).

Infraestructura adecuada para los servidores del (GAP)

Respecto a la infraestructura de la EMOV-EP algunos participantes consideran que la infraestructura es adecuada para sus necesidades, mientras que otros destacan la falta de accesibilidad, como rampas y señalización, que son esenciales para las personas con discapacidad. Se sugiere que se realicen mejoras en este aspecto para facilitar la movilidad y el acceso a las instalaciones. Algunos relatan los siguiente: “Hace falta adecuar los espacios físicos de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad" (SP: 5,6,11,13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,27); "La infraestructura es adecuada a mis necesidades" (SP: 1,2,3,4,7,8,9,10,12,15,16,18,20,21); "Es necesario la accesibilidad, como rampas y señalética para mejorar la movilidad" (SP: 19,21,22,23,24,25).

Estos resultados indican que, aunque se han realizado esfuerzos, aún hay áreas que necesitan mejoras significativas para garantizar un entorno laboral accesible y seguro para los servidores públicos del (GAP).

Discriminación y exclusión laboral

En cuanto a las experiencias de discriminación y exclusión las respuestas son heterogéneas, algunos servidores públicos del grupo de atención prioritaria señalan que han enfrentado situaciones de exclusión, especialmente durante la pandemia, donde la falta de empatía por parte de compañeros y usuarios externos se hizo evidente. Sin embargo, otros no han experimentado discriminación y valoran el ambiente de trabajo como inclusivo y respetuoso. Algunos relatan: “No he recibido discriminación por mi discapacidad en el empresa-de forma general”; sin embargo, tres servidores públicos mencionan: "Tuve incomprensión y falta de empatía por mi discapacidad durante la pandemia por parte de mis compañeros de trabajo y por los usuarios externos" (SP: 9,22,25, 3,9,10,12,27); otros mencionan: "No sabían cómo tratarme al principio" (SP: 2,14,17,21,25); algunos percibieron: "Me incluyeron, pero sin entender mis necesidades" (SP: 1, 2,8)

Los resultados demuestran que la empresa ha logrado avances en las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades, existen desafíos persistentes que deben abordarse. Las experiencias de los servidores públicos que pertenecen al grupo de atención prioritaria (GAP) son diversas y reflejan tanto aspectos positivos como áreas de mejora. Es fundamental que la empresa continúe trabajando en la sensibilización, reeducación, capacitación y la adecuación de la infraestructura para crear un entorno laboral verdaderamente inclusivo y respetuoso, estas sugerencias son valiosas para guiar las políticas y prácticas hacia un mayor bienestar social.

Así mismo los resultados permiten comprender las interrelaciones entre las experiencias de los servidores públicos del (GAP) acerca de la inclusión, la igualdad de oportunidades, las situaciones de discriminación y la adecuación de la infraestructura, en este sentido, mencionan que sus experiencias laborales en algunas ocasiones han sido positivas pero, en algunas ocasiones ha existido afectaciones por discriminación; así mismo algunos de ellos han recibido acciones inclusivas y equitativas en la empresa; sin embargo algunos han enfrentado comentarios negativos y falta de empatía por parte de sus compañeros de trabajo y usuarios externos; además, la falta de adecuación física, limita la igualdad de oportunidades. En este sentido se puede analizar que las interrelaciones laborales en ocasiones pueden actuar de manera satisfactoria en los servidores públicos del (GAP) pero, en otros aspectos podría estar afectando las emociones, sentimientos y hasta la salud mental de los participantes.

DISCUSIÓN

El objetivo de la presente investigación fue interpretar las percepciones y experiencias de los servidores públicos con discapacidad y sustitutos directos sobre las políticas de inclusión laboral implementadas en la EMOV-EP.

En primer lugar, los participantes manifestaron una valoración general positiva sobre el cumplimiento de las políticas de inclusión laboral, señalando que la empresa respeta la normativa legal vigente y garantiza la contratación de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (GAP). Esta percepción está en línea con el marco legal ecuatoriano, el cual exige que al menos el 4% del personal contratado en instituciones públicas corresponda a personas con discapacidad, sustitutos directos o personas con enfermedades de alta complejidad (Código del Trabajo, 2005). No obstante, es importante señalar que la inclusión no debe medirse únicamente por el cumplimiento de cuotas, sino por la capacidad de transformar la cultura organizacional y generar condiciones equitativas y sostenibles para todos los trabajadores (Bietti, 2023).

Uno de los aspectos críticos identificados en los resultados tiene que ver con los procesos de contratación. Varios informantes expresaron su preocupación por prácticas que favorecen las relaciones personales por encima del mérito profesional, lo que pone en entredicho la transparencia y equidad de los concursos públicos. Este hallazgo evidencia que persisten sesgos estructurales en los procesos de selección, lo cual limita el acceso igualitario a oportunidades laborales reales. En este sentido, la literatura advierte que la igualdad formal no siempre se traduce en equidad sustantiva si no se diseñan mecanismos que garanticen condiciones de competencia justa para los miembros del GAP (García, 2006).

En cuanto a la adaptación en el lugar de trabajo, la mayoría de los participantes manifestó sentirse respetado y contar con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Esto sugiere avances importantes en la adecuación de los espacios laborales y en la comprensión de las necesidades específicas de este grupo. Sin embargo, también se evidenció que estas adaptaciones aún dependen en gran medida de la voluntad individual de los jefes o de experiencias aisladas, lo que impide su consolidación como política institucional. Desde la perspectiva del diseño universal y los ajustes razonables (ONU, 2008), la inclusión efectiva exige que los entornos laborales sean flexibles, adaptables y sostenibles, más allá de soluciones puntuales.

En relación con la accesibilidad física, si bien algunos trabajadores consideraron adecuada la infraestructura, otros señalaron carencias importantes, como la falta de rampas, señalética o accesos adecuados. Esta disparidad en las experiencias refleja una implementación desigual de las condiciones de accesibilidad, que puede limitar la autonomía y el bienestar de los trabajadores con discapacidad. La Corporación Ciudad Accesible (2021b) enfatiza que la infraestructura no accesible reproduce barreras simbólicas y materiales que impiden el ejercicio pleno de derechos. Así mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2008) establece que los Estados y sus instituciones deben garantizar entornos laborales accesibles como condición fundamental para un trabajo digno.

Respecto a las experiencias de discriminación y exclusión, la mayoría de los participantes no reportó situaciones explícitas de maltrato o rechazo, lo cual sugiere un ambiente laboral mayormente respetuoso. Sin embargo, algunos informaron episodios de incomprensión, especialmente durante la pandemia, cuando se evidenció una menor empatía tanto por parte de compañeros como de usuarios externos. Estas experiencias reflejan que, aunque la discriminación abierta pueda estar disminuyendo, persisten formas sutiles de exclusión que afectan la salud emocional y la integración plena de los trabajadores (V. Heras, 2018). En consecuencia, la formación continua en temas de discapacidad y diversidad se vuelve esencial para consolidar una cultura organizacional inclusiva y empática.

De manera integradora, los hallazgos sugieren que la EMOV-EP ha logrado avances significativos en materia de inclusión laboral, especialmente en lo que respecta al cumplimiento normativo y a la disposición institucional para incorporar a personas del GAP. No obstante, también revelan desafíos persistentes, como la necesidad de fortalecer los procesos de contratación con criterios de equidad, mejorar la infraestructura física, institucionalizar las adaptaciones laborales y erradicar actitudes capacitistas dentro del entorno laboral. Para lograrlo, se requiere un enfoque más integral que combine la normativa legal con acciones formativas, estrategias organizacionales y transformaciones culturales.

En definitiva, la inclusión no puede entenderse solo como el acceso al empleo, sino como la posibilidad de permanecer, desarrollarse y ser valorado en condiciones justas. Esto implica repensar las estructuras organizacionales, promover espacios seguros y accesibles, y garantizar la participación activa y plena de todas las personas, sin excepción.

CONCLUSIÓN

El presente estudio concluye con el cumplimiento del objetivo planteado: interpretar las percepciones y experiencias de los servidores públicos con discapacidad y los sustitutos directos acerca de las políticas de inclusión laboral implementadas en la EMOV-EP, en la cual se pudo revelar importantes hallazgos como la percepción de los participantes quienes perciben que existen avances significativos en la implementación de dichas políticas, destacan su compromiso institucional en favor de la inclusión; asimismo en la actualidad la EMOV-EP, cumple con el 4% de inclusión laboral en su nómina de Talento Humano conforme lo establece la ley en materia laboral.

El estudio demuestra que, aunque la Empresa Pública EMOV-EP ha alcanzado el cumplimiento formal del 4% establecido por la normativa nacional para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sustitutos directos, aún enfrenta importantes retos que impiden una integración total y efectiva. Las opiniones recogidas de los servidores públicos pertenecientes al grupo de atención prioritaria (GAP) reflejan avances en términos de participación y respeto, pero también señalan limitaciones en infraestructura, ausencia de formación institucional y situaciones de exclusión, particularmente acentuadas durante periodos críticos como la pandemia.

Esto pone en evidencia que la inclusión laboral no debe evaluarse únicamente en función de cifras, sino considerando aspectos cualitativos como la adecuación del entorno de trabajo, la accesibilidad, el reconocimiento de la diversidad funcional y la valoración de los sustitutos directos. Para lograr una inclusión auténtica, es necesario que las políticas públicas se acompañen de acciones permanentes de sensibilización, procesos adecuados de selección de personal para los GAP, ajustes razonables, y un control riguroso por parte del Estado, en coordinación con los empleadores, de esta manera se estará garantizando una verdadera política de inclusión laboral y un paso esencial hacia la cohesión social y un trabajo digno.

Para concluir este importante estudio, se reconoce que, aunque en Ecuador existen políticas públicas orientadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sus sustitutos directos, su implementación efectiva continúa representando un desafío. Esta realidad se refleja en la persistente exclusión laboral que afecta a este grupo vulnerable. En este contexto, resulta fundamental que tanto el Estado como los empleadores actúen de manera articulada para garantizar el cumplimiento de dichas políticas, fomentando un entorno laboral inclusivo, libre de discriminación y exclusión social, donde se respete y valore la dignidad de todas las personas. Este estudio constituye un aporte valioso que puede servir como base para futuras investigaciones desde diversas perspectivas, con el fin de contribuir al fortalecimiento de un entorno laboral más inclusivo y equitativo.

Implicaciones y Limitaciones

Este estudio contribuye a la literatura sobre inclusión laboral desde un enfoque cualitativo, al ofrecer una visión integral de cómo los servidores públicos del GAP (personas con discapacidad y sustitutos directos) interpretan y experimentan las políticas de inclusión. El análisis temático y del discurso enriquece la comprensión teórica sobre las construcciones sociales de la discapacidad, el acceso al trabajo y el papel del entorno organizacional en la reproducción o superación de la exclusión. Los resultados pueden servir como insumo para la mejora de las políticas institucionales de inclusión en empresas públicas. Se recomienda implementar programas de sensibilización continua, acompañamiento psicosocial, y ajustes razonables adaptados a las necesidades individuales de los servidores del GAP.

Entre las principales limitaciones del presente estudio se encuentra el uso de una muestra intencionada y de tamaño reducido, lo que restringe la posibilidad de generalizar los hallazgos a otros contextos o instituciones. Además, al tratarse de una investigación de corte transversal, los resultados recogen percepciones en un momento determinado, sin considerar variaciones o transformaciones a lo largo del tiempo. También debe señalarse que la información recolectada se basa en entrevistas, lo que puede introducir sesgos por deseabilidad social o temor a represalias institucionales. Finalmente, no se incorporaron las voces de mandos medios o directivos, lo que impide contrastar las experiencias de los servidores públicos del GAP con las visiones de quienes diseñan o aplican las políticas de inclusión.

Contribuciones

Zúñiga-Campoverde y Quilumba-Tumbaco: diseño de la investigación, administración del proyecto, análisis e interpretación formal de datos, redacción manuscrito y revisión final del manuscrito. Toma de datos, revisión de la bibliografía y redacción manuscrito. He leído y aprobado la versión final del manuscrito, así mismo estoy de acuerdo con la responsabilidad de todos los aspectos del trabajo presentado.

Conflicto de Interés

Las autoras declaran que no tienen conflictos de interés en relación con el trabajo presentado en este informe.

Uso de Inteligencia Artificial

No se usaron tecnologías de IA o asistidas por IA para el desarrollo de este trabajo.

fuentes BibliogrÁFICAS

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2008). Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Bietti, M. F. (2023). Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.

CEPAL Naciones Unidas. (2022). Base de Datos y Publicaciones Estadísticas. CEPALSTAT. Retrieved Febrero 15, 2025. http://bit.ly/4lKcEAS

CEPAL. (2023, 18 de diciembre). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (LC/PUB.2023/18‑P). Naciones Unidas. http://bit.ly/3HblVD1

Código del Trabajo [CT]. Ley Ordinaria de 2005. 16 de diciembre de 2005 (Ecuador).

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (2024, Agosto). Estadísticas de Discapacidad. Personas con Discapacidad Laboralmente Activas. http://bit.ly/4fgyPME

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. (2022). Tasa de Desempleo, Desglosada Por Sexo, Edad y Personas Con Discapacidad. http://bit.ly/4lm4JJf

Constitución de la República del Ecuador. [Const]. Art. 330. 28 de septiembre de 2008 (Ecuador).

Constitución de la República del Ecuador. [Const]. Art. 333. 28 de septiembre de 2008 (Ecuador).

Corporación Ciudad Accesible. (2021). Accesibilidad en el Entorno Laboral. Ficha 15. http://bit.ly/3J7y0JT

Corporación Ciudad Accesible. (2021a). Manual de rutas accesibles y diseño universal. Quito, Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (2021, Junio 23). Vulneración de los derechos a la estabilidad laboral y a la igualdad de una persona con discapacidad. Retrieved Febrero 17, 2025, from https://www.corteconstitucional.gob.ec/

Corte Nacional de Justicia. (2018, Agosto 03). El Trabajador Sustituto Goza De La Garantía De Estabilidad Adicional. http://bit.ly/4obJbS3

Espinoza Mina & Gallegos Barzola (2018). Inserción laboral de las personas con discapacidad en Ecuador. Espacios, 39(51), 34-39. http://bit.ly/4moVpFn

Fajardo, J. L. Y., Gómez, N. P., & Mejía, J. R. S. (2020). Cultura organizacional. Controversias y concurrencias Latinoamericanas, 11(20), 263-289. http://bit.ly/45mMbUd

García, G. (2006). Igualdad formal versus igualdad sustancial: situación de los individuos con discapacidades en Venezuela y Canadá (énfasis en su situación laboral y en los procesos para la formulación de políticas públicas orientadas a su inserción). Revista sobre relaciones industriales y laborales, (42), 3-3. http://bit.ly/477jgVn

Hadi Mohamed, M., Martel Carranza, C. P., & Huayta Meza, F. T. (2023). Metodología de la investigación (INUDI PERU ed.). Instituto Universitario de Innovación, Ciencia y Tecnología. http://bit.ly/4kYPzJt

Heras, R. (2018). Inclusión laboral y adecuación del entorno de trabajo. Editorial Jurídica.

Heras, V. (2018). Inclusión laboral de personas con capacidades diferentes perspectiva ecuatoriana. Palermo Business. http://bit.ly/45mM7nr

Imacaña Núñez, S. A., & Villacrés López, J. M. (2022). La inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador. Sociedad & Tecnología, 5(S1), 170–183. https://doi.org/10.51247/st.v5iS1.241

Ley No. 0, 2012. Ley Orgánica de Discapacidades. 26 de junio de 2012. Registro Oficial Suplemento 796.

Ley Orgánica No. 0, 2010. Ley Orgánica de Servicio Público. 6 de octubre de 2010. Registro Oficial Suplemento 294.

Lucas, C. F. P., & Ureta, F. M. A. (2019). El clima laboral como factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. estudio caso: Hardepex Cía. Ltda. Cuadernos latinoamericanos de administración, 15(28). http://bit.ly/453yfP3

Maldonado Valera, C., Marinho, M. L., & Robles, C.. (2020). Claves para un Desarrollo Social Inclusivo en América Latina. Inclusión y Cohesión Social en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, (Naciones Unidas CEPAL), 334-337. http://bit.ly/4lQsaLt

Ministerio de Relaciones Laborales & Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (2013). Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. http://bit.ly/4l696Yp

Ministerio de Trabajo. (2018). Norma para Calificación de Sustitutos de Personas con Discapacidad.

Muñoz Castillo, L. K., & Ramírez Arias, C. A. (2024, diciembre). Desafíos y oportunidades para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Bogotá. Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. http://bit.ly/4f8yNpW

Organización de las Naciones Unidas. (2008). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo. http://bit.ly/4fdo5yr

Organización Internacional del Trabajo. (2024). Discapacidad y trabajo. http://bit.ly/46xi0uH

Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). Discapacidad. https://www.paho.org/es/temas/discapacidad

Santillan, X. L. Z., Romero, E. J., Núñez, D. W. T., Rodríguez, A. E. A., & Vicuña, J. A. G. (2019). Atención a Grupos Prioritarios y Calidad de Vida,¿ Responsabilidad Social Universitaria?: Caso Parroquia Mariscal Sucre–Ecuador, 2017. Revista Publicando, 6(22), 16-26. https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2035

Urra, E., Muñoz, A., & Peña, J. (2013). El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. Enfermería universitaria, 10(2), 50-57. http://bit.ly/455lnGF

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa